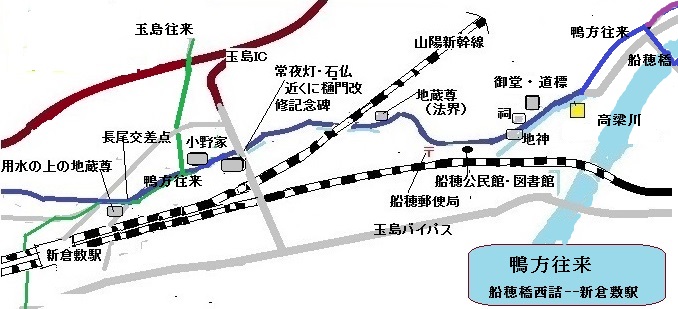

鴨方往来5-1・船穂橋西詰から玉島爪崎(新倉敷駅近く)

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

歩行日 平成27年2月13日(金)/ 2月20日(金)

距離:船穂橋西詰~又串水門~倉敷市玉島爪崎(新倉敷駅近く) 6.0キロ (千阿弥橋跡から累計30.2キロ)

(又串水門から一ノ口水門までの往復2.8キロは含まず)

その後、高瀬通しのことを知るにつれ、始点である一ノ口水門を見たいと思い、翌週西阿知から歩きなおし、又串水門から一ノ口水門までを往復した。このあと再度旧船穂町から新倉敷駅まで歩き、さらに金光まで歩いた。船穂橋西詰から新倉敷を一つの経路で説明し、又串水門は別に説明する。

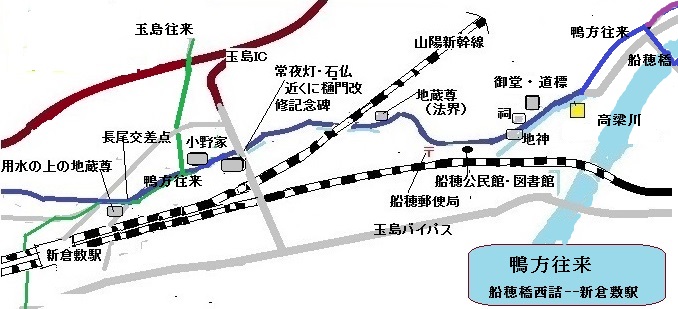

又串の渡しの船穂側は又串水門の辺りだろうと推測し、とりあえず又串水門を目ざす。最初は写真の水菱プラスチックのところまで高梁川の堤を北上して、そこから堤を下りて、又串水門までもどった。行き過ぎだし、自動車が多く危ないのでお薦めではない。

2回目の時は、船穂橋を渡って右折し、100メートルほど北上して、堤の下左側に橋が見えたところで、そちらに下りて、用水を渡った。この用水がかっての「高瀬通し」である(昔はもっと広かった)。車はほとんど通らないし、天気が良ければのどかな道である。船穂橋の西詰から1キロ20分足らず歩けば、又串水門に到着する。

又串水門(右の写真は少し進んで振り返る形で撮った)は万治二年(1659)頃に作られ、二ノ口水門、一ノ口水門より先であったと推測されている(調査報告3p2、「岡山県農業土木史」・「備中の新田開発」からの引用とする)。がっしりした石組みが上まで続き、横に水門小屋がある。

2月20日(金)一ノ口水門を見学するために、西阿知駅で下りた。駅から、船穂橋を渡り、又串水門まで、3キロ弱。

2月20日(金)一ノ口水門を見学するために、西阿知駅で下りた。駅から、船穂橋を渡り、又串水門まで、3キロ弱。

又串水門から二ノ口水門さらに一ノ口水門まで1.4キロほどである。水菱プラスチックの工場の裏(西)側を通る。往路右側に常にかっては高瀬通しであった用水が流れ、左側は山裾の田園風景である。桃の剪定などもされていた。一ノ口水門を見学したあとは、同じ道を折り返し、又串水門から鴨方往来に復帰した。

又串水門から10分強歩いたところに石柱を渡した関のようなものがある(左写真)。それ以外なにもないが、一ノ口水門からの距離や横に説明板があることなどから、これが二ノ口水門の跡だと推測した。

そこから少し先の左手に「白神源次郎記念碑」と書いた白塗りの木柱があったので行ってみた。小道で山を少し登ると「陸軍歩兵一[等]喇叭手白神源次郎紀念碑」([ ]は推測)と彫られた大きな石碑があった(右写真:白神源次郎(しらが げんじろう)について)。

そこから三百五十メートル先に一ノ口水門がある(左写真)。水門及び高瀬通しの完成年は諸説あるようだが、調査報告3p2では、一ノ口水門の設置を延宝二年(1674)頃としている。松山を城地とする水谷(みずのや)氏の治政下である(船穂町誌p59)。

水門の上に江戸時代のものと伝えられる水門小屋(巣屋(すや))があり、ろくろで樋の板を上げ下げしたようだ。規模は大きく異なるがパナマ運河と同じ閘門式運河で、パナマ運河よりも二百数十年早いということである(調査報告3p2)。電力や内燃機関がない時代でも工学や建築土木技術はそれなりに論理的であった、と思う。パナマ運河のことも調べてみたが、仕組みはパナマ運河の方が複雑である。だからといって一ノ口水門の価値も高瀬通しのそれも下がるわけではない。

高瀬舟のことを良く知らなかったので、この水門を舟がどうやってくぐったかと不思議に思って調べた。一ノ口水門の壁間が実測2.40メートル(調査報告3p7)で高瀬舟の横幅は、2.12メートル(高梁川の高瀬舟,p38-39 [図])。

舟の中心が、水門の中心を通れば、両側に各19センチずつの余裕があるが、長さ15.15メートルの舟が通り抜けるのはかなりぎりぎりの気がする。

一ノ口水門から折り返す。今度は左手に高瀬通しであった用水が流れ、右手は温室や田が続き、又串水門に戻る。

高梁川の周辺は堤防工事などの関係でかなり変わっていると思われるが、又串の渡しも面影はない(又串水門から上流1.5キロほどのところに平成28年まで渡しがあったが廃止された。水江の渡し)。地名から、この辺りに渡し場があったのだろう、と推測するばかりである・又串水門から、石垣の隧道(左写真)をくぐる。鴨方往来は、旧船穂町中心部に向かって進む。

道を広げられたため、高瀬通しであった水路はかなり狭められ、そのうえ小さな橋も数多く架けられ、さらには駐車場になっているところもある。運河としての面影はほとんどなくなっている(右写真)。それでも、高瀬通しのことを考えながら歩くとそこはかとない風情を感じる。

用水の上にコンクリートの橋をかけ祠を安置してある。先に進むと左手に「西の谷」とか「宝満寺」と書かれた文字が消えかかった案内板がある。

その先右手にガソリンスタンドがある。又串水門から20分ほど歩くと、左から降りてきた広い道と合流する。用水はそこでは暗渠になっている。

その先、左手にコンビニ(セブンイレブン)があり、再び姿を現すのは、ごく普通の町中の用水である。

この辺に三ノ関水門があるようだが、分からなかった。また、調査報告3の地図では、高瀬通しはこの先も鴨方往来に沿っているように見えるが、用水は右の方にそれていく。再び道路横に姿を現すのは新幹線の高架が見える辺りからである。

道路の右手に辻堂と道標がある。道標には「宝満寺道」と書いてある。宝満寺はさきほど案内板が示したお寺である。宝満寺は南備四国霊場八十三番札所である。その関連の道標かも知れない。

その先右手に小さな社がある。「事代主神社 豊受姫神社 遷座記念」と彫った石柱がある。隣りに消防団の倉庫のようなものがある。

そこから少し道路左側にかわいい自然石の地神塔がある。文字面が歩道に面しているのはどうしてだろう。また鴨方往来にある地神塔は西国街道(山陽道)で見たものより小ぶりなものが多い。

そこから少し道路左側にかわいい自然石の地神塔がある。文字面が歩道に面しているのはどうしてだろう。また鴨方往来にある地神塔は西国街道(山陽道)で見たものより小ぶりなものが多い。

その先左手奥に神社があったが、幸神社かどうか分からなかった。倉敷市立図書館船穂分館が左手にある。右手に大西屋食堂がある。左手に船穂郵便局がある。この辺りがかっての船穂町の中心だったのだろう。

山陽新幹線の高架が見える手前でまた用水が姿を現す。調査報告3によれば、かっての高瀬通しのようだ(以降、高瀬通しの流路判断は同書による)。60号線は交通量が多いが、用水を挟んだ歩道があるので、気楽に歩ける。

右手に「法界」と刻まれた台座の上に鎮座する石仏がある(左写真)。地蔵尊で良いのだろうか。新幹線の下を斜めに通る(右写真)。

用水沿いを西進するが、これもかっての高瀬通しのようだ。用水沿いを15分ほど歩くと山陽自動車道から分岐して国道2号線に向かう54号線の高架が見えてくる(左写真)。

高架をくぐって500メートルほど進むと、ぶつかった交差点の手前に常夜灯と複数の石仏がある(車道と歩道の間を流れる用水の上)。常夜灯は天保15年、地蔵尊には嘉永二年の銘がある(調査報告3p8)(右写真)。

樋門の近くに改修記念碑がある。左側には日本真田帽子玉島出張所がある。

鴨方往来はぶつかったところを左折。道路と用水を挟んで歩道がある。用水にはところどころ橋(というよりフタ)がある。交差点から150メートルほど行くと、用水が少し左に離れていく。

右手に漆喰を塗った大きな土塀の門がある(左写真)。長尾の庄屋であった小野家である。同家は丹波亀山藩の御用達を勤めて、頼山陽なども滞在した。

小野邸の前を曲がりながら進んだ先右手に塀が煉瓦色の民家(右写真)があり、左側に文箭石油店がある。その民家の横を右側(石油店の向い側)に軽四輪が通る程度の上り坂が北に向かう(右写真)。これが、玉島往来の騒動坂で、北から来た玉島往来がこの坂で鴨方往来と合流し、二つの往来はしばらく同じ道を進む。

その先南の丘の上にある長尾神社へ参った(左写真)。この丘はかっては、海に浮かぶ小島だった(調査報告書3p9)。

拝殿とは別に小さな社が周囲にたくさん祀られていた。記録しているのは荒神社、道通神社、稲荷神社、吉備津神社、七柱神社、弁天神社、厳島神社、天神社、龍王宮、恵比須神社、地神社(右写真)である。後に複数の神様を祀るのを相殿ということを知ったが、このような形もそうだろうか?

社の形をした地神様(地神社)をこの時初めて見たので少し感動した(今まで石塔ばかりだった。この後、もう一度地神社を見た)。

もとの道に戻る。

鴨方往来に沿って所々フタをした用水が流れている。この辺りの用水もかっての高瀬通しだ。千手観音が鎮座している(左写真)。

その先、横を覆った長尾第一歩道橋の下をくぐり、長尾交差点に出る。「表装ばいこく」と書かれた店の角を右折する。

直線の水路が続く。これも高瀬通し。水路の上にフタをして、大きな地蔵が鎮座されている(右写真)。台座の文字はよく分からないが「法界」と彫られているのだと思う。その横にもブロックの壁に囲まれて千手観音と名前を知らない石仏が鎮座されている。

車の往来はかなりあるが、上右写真のように高瀬通しだった用水を隔てた歩道を歩くのでストレスは感じない。車道の右手に長尾郵便局がある。

すぐに60号線の広い道に出会う。左に行けば新倉敷駅北口、右側を見れば歩道橋(左写真)、倉敷市爪崎。鴨方往来はまっすぐ横断して西へ向かう。

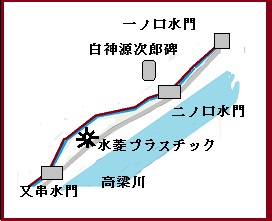

歩行日 平成27年2月20日(金) 距離:倉敷市玉島爪崎(新倉敷駅近く)~金光(占見)6.6キロ(千阿弥橋跡から累計36.8キロ)

60号線を横断して西へ進むと、道は二叉に分かれる。鴨方へは右、高瀬通しであった用水、そして玉島往来は左に離れていく(左写真)。ここから溜川まで高瀬通しは2キロほど続く。その先は玉島港である。

玉島往来との分岐から400メートルほど進むと次の分岐だ。途中で「近代足袋 亀山商店」という看板がある。船穂は足袋の産地(調査報告3p8)だったそうだ。ここは右のやや細い道に進む。(右写真)

分岐から180メートルほど進むと裏通りのような道になるが、そのまま直進すると舗装している普通の道路に出る。

分岐から180メートルほど進むと裏通りのような道になるが、そのまま直進すると舗装している普通の道路に出る。しばらく歩くと変則的な四差路に出会う(左写真)。手前右手の黒い木の壁の神社が厳島神社、もう少し先に進むと右手に神前神社の石の鳥居(右写真)が見える。少し先に進んで左手に入ると、額に「荒神社・地神社」と書かれた鳥居が見える(下写真)。

神前神社の鳥居の横に「倉敷市指定史跡 亀山焼窯址」と書かれた木柱があった。調査報告6では「神崎神社」と書いていたので最初地図で調べた時悩んだが、ここでまちがいないだろう(中庄の双児神社でも同じように悩んだ)。岡山県神社庁のホームページで確認すると読みも「かんざきじんじゃ」で良いようだ。なお額は「神前大明神」となっていて同ホームページでは通称名とされている。

一つの鳥居の額に二つの神様の名前がある。神社に向かって右が荒神社、左が地神社である。こういう風に二柱以上の神様を祀る神社を相殿(あいどの)というらしい(前記ホームページ)。

一つの鳥居の額に二つの神様の名前がある。神社に向かって右が荒神社、左が地神社である。こういう風に二柱以上の神様を祀る神社を相殿(あいどの)というらしい(前記ホームページ)。社殿は一つだった気がするが、どのように区分しているのだろう。「岡山の式内社」p114には「一般には、神の方から見て左が高位とされる」と書かれているが、額の場合でも同じなのか知識がないので分からない。

神前神社の鳥居から100メートル足らずあるくと分岐があるが、ここは道なりに右折れ。その先で左に曲がる道を進むと、立派な土塀の家があった。住人の方が出てきたので少し話したら、かっては酒屋をされていたということだった。

さらに5~6分歩くと左手に消防団の倉庫がある(左写真)。「倉敷市消防団 富田分団第一部」と書かれた看板があった。その奥には常夜灯がある。

寄り道して、天王山古墳を見学。倉庫から左折れして入る道を進むと「天王山古墳」である。鳥居があり、神社の社殿や遊具があって古墳らしいところは丸く盛り上がった形状くらいしか感じられなかった。反対側に降りると「亀山公園」という看板があった(右写真)。

急坂を登り、墓地のあいだにあるお堂を訪ねた。「南備四国七十二番 神亀山 薬師庵」という看板のかかった入り口には鍵がかかっていて、訪いをいれてみたが誰も出てこられなかった。

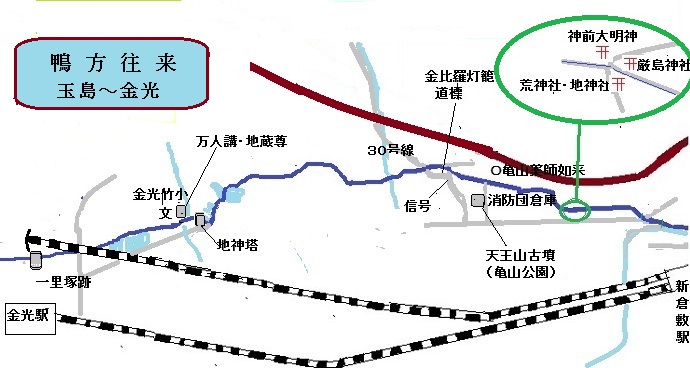

急坂を登り、墓地のあいだにあるお堂を訪ねた。「南備四国七十二番 神亀山 薬師庵」という看板のかかった入り口には鍵がかかっていて、訪いをいれてみたが誰も出てこられなかった。元の道に戻り、しばらく進むと比較的広い30号線と出会う(左写真)。斜めに近づき一瞬接触し、すぐに離れる。

少し進んで、右手のゴミステーションの方から来る道と合流するところに金比羅灯籠がある。この辺に道標があるはずだ、と探したが分からなかった。

地元の人に尋ねると、灯籠の土台のところに半分埋まっている小さな石がそうではないか、と教えてくれた。何か字が彫ってあるが、薄くなっていて分からなかった(中写真)。

あとで調べると正面 真ん中に「為亡牛」その右に「右えき」左側に「左うち」とし、真ん中下に「道 施主 中塚吉平」と書いている。また金比羅灯籠は弘化2年(1845)のものらしい(鴨方往来拓本散策、pp90-91)。

ゆっくり左に曲がりながら100メートル進んで、また30号線と出会う。こんどは横断する(右写真)。

調査報告6の地図には30号線に該当する道がないので、順路もこれで良いか分からない。30号線を横断したあと自然に橋に向かうことを考えるとこの道だと思う(調査報告6の地図では、橋に直接向かっており、川岸を上下はしていない)。

橋を渡って道なりに直進、右手に八幡神社の参道があり、離れたところに鳥居が見える。 狭い道をしばらく歩くと60号線の比較的広い道へ出る。右折。

60号線を進むと、民家の前に複数の地蔵尊を祀った祠があった。そこで惣堂宮について尋ねると見落としていたことが分かった。惣堂宮は八幡神社の参道より手前にあったのだ

60号線を進むと、民家の前に複数の地蔵尊を祀った祠があった。そこで惣堂宮について尋ねると見落としていたことが分かった。惣堂宮は八幡神社の参道より手前にあったのだ 田園風景が広がる気持ちの良い道(60号線)を歩く。ゆるい上り坂を進むと左手に池の間を行く道がある(左写真)。

池は竹坂の上池・下池というらしいが、金光下竹にも同じ名前の池があるらしい。追いはぎが出た(調査報告6p68)のはどちらの上池・下池かよく分からない。

池の間を抜けて山道を進むと、右手に地蔵尊が鎮座しておられる。明治5年との銘が入っている由(鴨方往来拓本散策、p93)。

竹坂を上って行くと、ここまで旧鴨方往来を歩いて初めての山道になる(左写真)。ただし、10分ほどで60号線に遭遇。合流して左折。

眼前に「社会福祉法人 寿光会」の大きな建物が広がる。60号線を下る。下る先に池が縦に二つ並んでいる(右写真)。これが竹下の上池・下池?

二つ目の池を過ぎてすぐに回り込むように右折れ。左側に自然石の地神塔がある(左写真)。

道なりに左に曲がって、土手を下って進む。200メートル強進むと川があり、橋を渡ると複数の地蔵尊がある(右写真)。

その先には金光下竹簡易郵便局がある。

郵便局から200メートルほど歩くと、左手にまた二つの池が縦にならんでいる。池の手前に「道木」という標示がある(左写真)。

二つ目の池の角に道木公会堂がある。右手に地蔵尊、「南無阿弥陀仏」と刻んだ六字名号塔が並ぶ(右写真)。石地蔵は寛保2年、名号塔は宝暦10年、法界塔は明和2年の銘があるという(調査報告6p68)

すぐに新幹線の高架をくぐる(左写真)。

そのあと500メートル強直進したところで、今まで進んで来た道は左に曲がる。そのまま直進する形の右の道(やや細い)に進む。分岐に不二サッシの看板がある(右写真)。

分岐から5分ほど歩くと、一里塚跡の看板と石がある。この石の意味は単なる目印だと思うが、説明板を読んでも説明はない。

分岐から5分ほど歩くと、一里塚跡の看板と石がある。この石の意味は単なる目印だと思うが、説明板を読んでも説明はない。

金光駅まではもうすぐである。金光町占見で金光駅に向い帰岡した。

鴨方往来6へ

鴨方往来4へ

鴨方往来トップへ

岡山の街道を歩くへ

このサイトの著作権は、作成者及び一緒に歩いた有志に属します。無断転載はご遠慮ください。リンクは自由です。