瀧は、進軍を妨害した外国人(キャリエール)を槍で突いた。そのことは間違いない。しかし、彼が責任を問われたのは「発砲を号令した士官」としてだった。

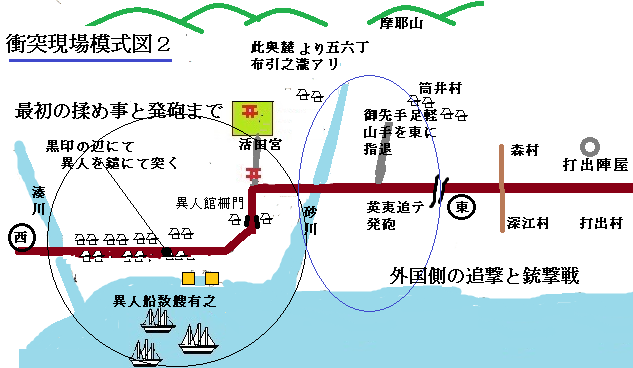

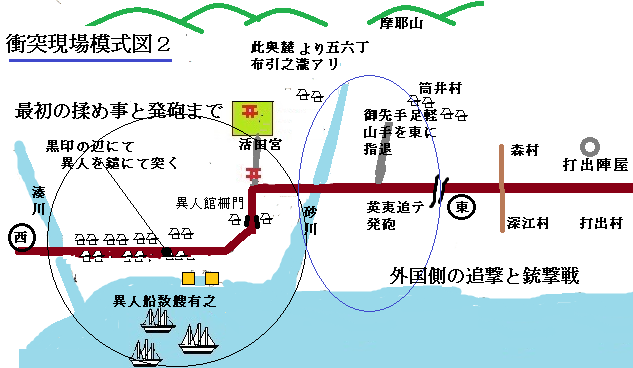

は衝突の場所。

は衝突の場所。

【まとめ】

仮に鉄砲隊が発砲したと想定すれば、(1)(2)とも声が届きにくい。しかし、家老組(士隊)の隊士が個別に銃を所持しており、それが最初に発砲し、それに誘発されて銃隊が発砲した可能性を否定できず、結論を出すには至らなかった。

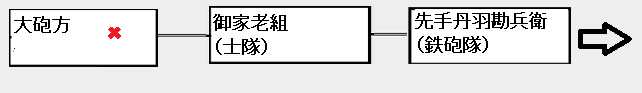

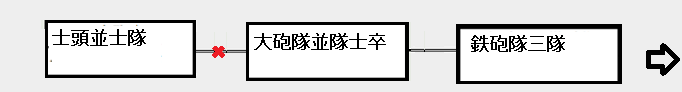

「高須七兵衛聞書」の各隊の隊長及びそれに準じる者の役職・禄高を見ると、先手丹羽勘右衛門(鉄砲隊、物頭・二百二十石)、御家老組(士隊、津田孫兵衛、家老・五百石)、大砲方 一、瀧源六郎(横目格・百石) 二、浜田虎介(中小姓・十五俵二人扶持) 三、瀧善三郎(側役・五人扶持)である。

「瀧善三郎自裁之記」では、銃隊は三隊あり、その内訳として、丹羽勘右衛門(物頭兼普請奉行・二百二十石)、角田与左衛門(物頭・百十石)、御牧勘兵衛(物頭・二百二十石)である。それに続いて大砲隊(隊長は瀧源六郎)、士隊は「高須七兵衛聞書」の御家老組と同じで隊長は津田孫兵衛である。

(前記二書の記述と、「慶応四年侍帳」によって推定した。)

瀧善三郎を第三砲隊長(当サイトでは第三砲長とした)とする資料もあるが、その言葉の持つ響きと実態はかなり差があるように思う。

各小隊の隊長を見ると、物頭・百石以上である。大砲隊でそれに肩を並べるのは瀧善三郎の兄源六郎だけである。

これから考えると、大砲隊は銃隊などの一単位の小隊が三小隊あるというよりも、大砲隊全体で一単位と考えた方が妥当である。

日置隊は、西国街道を三門の大砲を曳いて東上した。船坂峠などいくつかの峠を越えたことや、衝突時、大砲曳手に弾が当たり、大砲が放置されたとき、瀧源六郎と浜田虎介は放置された大砲を近所の家に押入れ、蓆で覆って隠した。これらの記述から考えると、彼らが擁していた大砲はそれほど大きなものではないと思われる。これについて、アメリカ公使ファルケンバーグの国務長官への報告では、放置された「三門の真鍮製大砲」を船に持ち帰ったとある。(『神戸事件』頁122)

以上のことから雑人が曳く比較的小さな大砲三門に少数の家士が配され、その中の責任者であったのではないかと推測した。瀧源六郎は大砲隊の隊長であると同時に第一砲の砲長であると思われる。

仮に側役・五人扶持の瀧善三郎が「鉄砲、鉄砲」と叫んだところで、別の隊の兵士が本来の隊長を差し置いて、自分たちが発砲命令を受けた考えるかは疑問である。

外国公使団が東久世に提出した問責書の第二条は「一 外国公使共、竝在留諸外国人ヘ対シ、発砲スル様下知致セシ士官ハ死罪之事、尤各国公使館附属士官立合ニテ仕置スヘキ事」(『復古記』巻二十一、明治元年正月十五日。頁604)である。

二月二日の項で既に記したように、日置帯刀を責任者とせず、別に「発砲号令の責任者」への処罰を決めたのは新政府の意向であったようだ。再掲する。

新政府の意向がどのように決まったかは分からない。しかし、仮に日置帯刀に監督責任だけを問うとしても、瀧善三郎よりもっと上位の者がいたはずである。

先に見たように銃隊は羽勘右衛門(物頭・二百二十石)など日置家の上級家臣が小隊長として率いていた。銃隊が引き起こした不始末なのでまず彼らが責任を問われるべきではないか。あるいは士隊を率いていた家老・津田孫兵衛もその責を担うにふさわしいように思われる。前記(2)で述べたように、瀧善三郎は士官とは言い難い職階にいた。その落差を埋めるため、日置家は彼に「百石、馬廻」という知行と地位を急遽用意した。

そうまでして、彼が責任者として選ばれたのはなぜだろう。

いろいろ資料を読んだが、結局答は出なかった。

根本の理由は分からないが、大砲隊で最初の諍いが起きたこと、善三郎が外国人を槍で突いたことを理由に大砲隊の責任とした。どこまで「発砲号令之士官」という外国公使団の要求が伝えられていただろうか。善三郎に対する日置家の切腹命令では「天皇の謝罪を示す(天朝謝罪見証)」ためのに差し出されるのである。

単純に大砲隊の責任とすると兄源六郎が切腹することになる。その場合、瀧家は潰れる可能性がある(※)。それならばと善三郎が買って出た。

あるいは、瀧善三郎が死を恐れず、豪胆な人間であると周囲が知っていた。そのため、適任だと思ったのかも知れない。戦のさなかで無我夢中で殺されるのではない。周囲の注視のなかで自分で死ぬのである。かなりの胆力がいる。しかし、彼はいわゆる三味線腹ではなく、迷うことなく切腹した。

いずれもあくまで想像である。

※結果としては善三郎の犠牲により、源六郎が当主である瀧家に加えて、成太郎を当主とする岡山藩の瀧家、さらに娘いわの養子になった猛水を当主とする日置家中の瀧家とある意味拡大したがそれは結果論であると思う。

The sentence to be carried out in the presence of officers from the different Legations.The capital punishment of the officer who gave the order to open fire on the Representatives and the Foreign community generally.

『復古記』・『大日本外交文書』などでこの部分は「外国公使並びに在留諸外国人に発砲するよう命令した士官を死刑にすること、ただし、各国公使館附属士官立合のもとに処断すること。」といった翻訳がされている。文中のofficerはどちらも士官と訳されている。

しかし、イギリス軍人のofficerは、日本陸軍などから連想する士官よりは、上級者を指すように思える。手元の英和辞典(リーダーズ英和中辞典、研究社、2002年刊)で引いてみると、『将校』という言葉が先頭に来る。

また、役人のofficerであれば、士官という訳はおかしい。実際、永福寺での瀧善三郎の切腹には、軍人でないサトウ(英)・ミットフォード(英)・クレントジース(蘭)・ハンデルフォー(仏)が立会っている。(役職は順に、日本語書記官、二等書記官、第一書記官、通訳官である。前二者は、当人回顧録など、後二者は大日本外交文書第二冊、附録三による)

仮に『命令した将校を死刑にすること、ただし、各国公使館に所属する職員立会いのもと』とするとどうであろう。