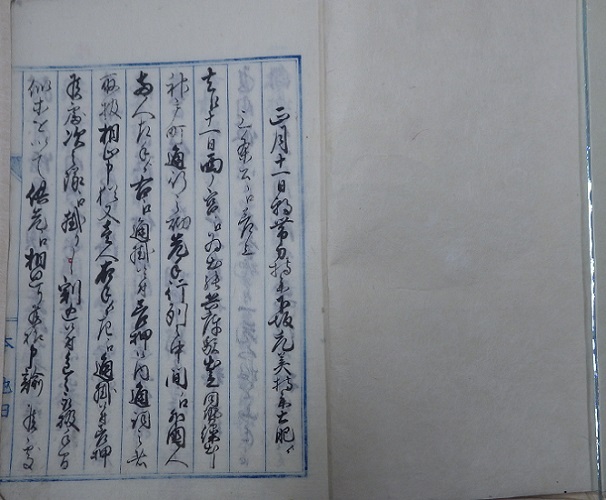

正月十一日[注① 十六日か]朝、帯刀持参下坂、元美持参[注②]、土肥より

三条公へ差上[注③]、

去ル十一日、西ノ宮へ為出張、兵庫駅出立、同勢繰出し

神戸町[注④]通行之砌、先手行列之中間へ、外国人

両人左手より右へ通掛候ニ付、差押候内、通詞之者

取扱相止申、猶又壱人右手より左へ通掛候付差押

候処、次之隊へ掛り[朱で抹消]割込候付、色々取扱手間

似等を以て供先へ相廻り候様申諭候処

【注①】

十一日は衝突した日。「岡山藩士日置帯刀従者於神戸 外国人に対し発砲始末」(吉備群書集成 五

五 ページ一一八)に、三条公への報告文(内容は当頁と同じ)が収録されいる。日付は十六日。前後の状況から考えても、十六日が正しいと思われる。

ページ一一八)に、三条公への報告文(内容は当頁と同じ)が収録されいる。日付は十六日。前後の状況から考えても、十六日が正しいと思われる。

【注②】『帯刀持参、下坂元美持参』と解読している資料もある。しかし、『下坂元美』という人物を見つけることができなかった。前記「岡山藩士日置帯刀従者於神戸 外国人に対し発砲始末」に、この文書の一部を作成した者として、『旧県官員成田元美』とある(吉備群書集成 五

五 一二二ページ)。また、「国事有功者履歴」(池田家文庫、資料番号D3-3326)にもその名前がある。

一二二ページ)。また、「国事有功者履歴」(池田家文庫、資料番号D3-3326)にもその名前がある。

さらに、「瀧善三郎神戸一件書」(池田家文庫、資料番号S6-119)および「御奉公書上 日置英彦八」(同、D3-27)では、帯刀は、衝突後京都に向かい、新政府の関係者に説明して廻ったあと、一月十六日に大坂に赴いている。

これを踏まえて、前記のように解読し、口語訳もそれに沿った。

【注③】この文書は岡山藩からの最初の具体的な報告の写。これに先立つ正月十四日に藩主名で衝突が起きたことを報告している。

ここでは、三条公に提出しているが、同内容の文書を、二十一日伊達宗城(宇和島公)に提出している(当文書三十頁)。この時は、『日置帯刀』の名前が記されている。復古記/第一冊/巻二十三/ページ六五三に宇和島侯に提出した同じ文書が収録されている。

【注④】当文書当頁、十一頁および大日本外交文書、復古記では『神戸町』である。神戸は衝突当時『神戸村』であり、明治元年十一月一日に『神戸町』となっている。

正月十一[十六]日朝、帯刀が持参して、大阪に下り、(成田)元美が持参、それを土肥が三条公へ差上げた。

[〇日置帯刀名で衝突を報告した書類(忠尚申状)]

去る十一日、西ノ宮へ出張のため兵庫駅を出発しました。我が隊が進軍し、神戸町を通行の際、先頭隊列の中間に外国人二人が左側から右へ通りかけたので、この者達を差し押えました。通訳があいだに入って、彼らを止めましたが、さらにまた一人の者が右側から左へ通りかけたので、差し押さえたところ、次に続く隊にかかり、割り込みました。それで、さまざまに対応し、手真似等をもって、隊列の先へ回るように言い聞かせたところ、

日置帯刀

日置帯刀