資料番号S-6 128 1-3 調査記録

所蔵:岡山大学附属図書館

【調査内容】

日時:平成29年6月23日(金)午後

平成30年2月20日(火)午前

場所:岡山大学附属図書館

※平成29年調査で曖昧な部分があったので、平成30年2月20日に再度調査し、下記にまとめた。

全体の構成

[図 1]一番外側の和紙の包。標題なし。

一番外側の無地の封は比較的新しい。色は、薄い芥子色。後から保護のためにつけたと思われる。

一番外側の無地の封は比較的新しい。色は、薄い芥子色。後から保護のためにつけたと思われる。『S-6|128|1-3』(“|”は段の区切り。左であれば3段)の青色三段ラベルが貼ってある。枠外に『池田家文庫』と印刷した特注ラベルである(池田家文庫のなかには市販されている図書を排架するための三段ラベルを貼ったものもある)。

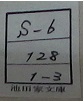

ラベルは資料番号が記載されており、一番上が分類を表わす記号である。池田家文庫マイクロ目録データベースで確認した範囲ではS6は国事維新(雑)である。

他の資料に貼られたラベルの記号との比較および包の内容の検討によれば(以下同じ。ただし、これ以降この表記は略す)、このラベルは『S-6|128|1』から『S-6|128|3』までの3点が入っていることを示している。

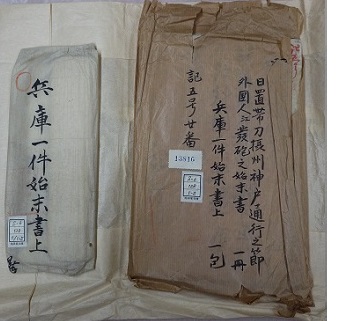

[図 2] 中に二つの包がある。

やや劣化した茶色の包には、「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書 一冊」「兵庫一件始末書上 一包」『記五号廿番』と表書きがある。ラベルは特注『S-6|128|1-2』。

やや劣化した茶色の包には、「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書 一冊」「兵庫一件始末書上 一包」『記五号廿番』と表書きがある。ラベルは特注『S-6|128|1-2』。

『S-6|128|1』と『S-6|128|2』が入っているという意味である。ただし、『S-6|128|1』は隣りの白い包である。

上の写真の左の包が「兵庫一件始末書上」である(中の資料の一つである竪帳も同じ標題)。

ラベルは特注『S-6|128|1/1-5』。検討の結果、本来は茶色の包のなかにあった『S-6|128|1』であること、それが五つの資料番号に枝分かれする(五点の文書が入っている)ことを示す。

ラベルは特注『S-6|128|1/1-5』。検討の結果、本来は茶色の包のなかにあった『S-6|128|1』であること、それが五つの資料番号に枝分かれする(五点の文書が入っている)ことを示す。

この中身は竪帳「神戸一件始末書上」と4枚の一枚物である。包に入っていた資料については、兵庫一件始末書上を参照。

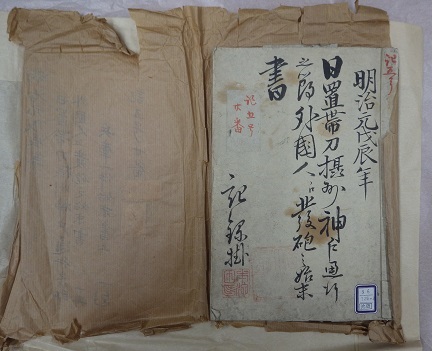

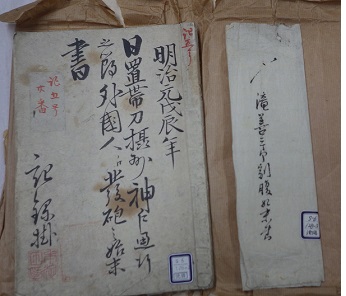

[図 3-1] 図2の右の茶色の包を開いたところ。

中に竪帳「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書」がある。これには『明治元戊辰年』『記録掛』とある。ラベルは特注ではなく、一般の三段ラベルを使用している。

中に竪帳「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書」がある。これには『明治元戊辰年』『記録掛』とある。ラベルは特注ではなく、一般の三段ラベルを使用している。

『S-6|128-2|池田家』の記述を特注ラベルの番号に置き換えると『S-6|128|2』になる。

[図 3-2] 図3-1の「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書」の下に 「滝善三郎割腹始末書」という包があった。(調査時点で茶色の包には1つの竪帳と1つの封書が入っていたことになる)

左写真は竪帳を左に動かし、さらに下から出て来た「滝善三郎割腹始末書」の白い封の折られた部分を延ばした状態である。この中には、綴「兵庫日記」が入っている。(数枚の紙を紙縒で留めただけなので綴とした。「兵庫日記」については、滝善三郎割腹始末書を参照のこと。)

左写真は竪帳を左に動かし、さらに下から出て来た「滝善三郎割腹始末書」の白い封の折られた部分を延ばした状態である。この中には、綴「兵庫日記」が入っている。(数枚の紙を紙縒で留めただけなので綴とした。「兵庫日記」については、滝善三郎割腹始末書を参照のこと。)包「滝善三郎割腹始末書」のラベルは、一般の三段ラベルである。

『S-6|128-3|池田家』の記述を特注ラベルの番号に置き換えると『S-6|128|3』になる。

検討と結論

(1)劣化した茶色の包(ラベル『S-6|128|1-2|池田家』)には『日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書 一冊、兵庫一件始末書上 一冊』と墨書きがある。

このこととラベルの記号を併せて考えれば、当初、茶色の包には白い包「兵庫一件始末書上」(ラベル『S-6|128|1/1-5』)と、竪帳「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書」(ラベル『S-6|128-2|池田家』)の2点が入っていたと思われる。

その後、茶色の包の劣化により、白い包「兵庫一件始末書上」(ラベル『S-6|128|1/1-5』)を茶色の包(ラベル『S-6|128|1-2|池田家』)から出して、一緒に比較的新しい和紙で包んだ(特注『S-6|128|1-3』)のではないか。

以上を今回調査の結論とする。

(2)残った問題

今回の調査で次のことが未解決であるが、分析する材料がほとんどないことと、神戸事件の展開そのものの調査には大きい問題を生じないので、保留としておく。

- ①茶色の包の表書きにない白い包「滝善三郎割腹始末書」(ラベル『S-6|128-3|池田家』)は、もともとどこにあったか。

- まず、白い包「兵庫一件始末書上」(ラベル『S-6|128|1/1-5』)のなかに入っていた可能性がある。そういう視点で見ると白い包「兵庫一件始末書上」はなんとなくたるんでいて、包「滝善三郎割腹始末書」くらいは余分に入りそうである。しかも、包「滝善三郎割腹始末書」のなかに入っている綴「兵庫日記」は、その内容から「兵庫一件始末書上」と同じく澤井権次郎が書いたものである可能性が高い。澤井権次郎筆の関係書類をひとまとめにしたという考えは筋が通る。

- ただし、これに関連して②の問題がある。

- ②包(ラベル『S-6|128-3|池田家』)の表書き「滝善三郎割腹始末書」と綴(ラベル特注『S-6|128|3』)の標題「兵庫日記」の違いに違和感がある。

- 包の表書きと綴の標題が違うだけでなく、ラベルの形式も異なる。文書と封筒が作成された当初から包の表書きと中身の標題が異なっていた可能性もあるが、別々に作成された包「滝善三郎割腹始末書」の中に綴「兵庫日記」が入ってしまった可能性も否定できない。

- 何かの手違いで中身が入れ替わってしまった後で、ラベルのない綴「兵庫日記」にそれが入っている包と同じ番号を与えた、可能性もある。

- その場合、「滝善三郎割腹始末書」の中身はどこに行ったのか。このことを検討する材料は今はない。

- ③性格が異なる複数の資料を一つの包にした理由は何だろうか。

- 竪帳「日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書」は本池田の罫紙に書かれ、池田家の記録掛が関係書類(特に新政府からの達、藩からの回答書)を転記したものである。

- 一方、「神戸一件始末書上」「兵庫日記」(包「滝善三郎割腹始末書」の中身)は、内容が重複しており、どちらも岡山藩京都留守居、澤井権次郎の手になるものと思われる。それぞれ作者も文書の性格も異なる。これらを同じ包に納める理由は何だろうか。

- 三点とも「瀧善三郎正信を中心とする神戸事件回顧展記念帖 昭和13年6月21日-26日」の出典目録に掲載されている。出典の際まとめられた可能性もあるが、立証する手立てがない。

なお「滝善三郎割腹始末書」の詳細は、当サイト滝[瀧]善三郎割腹始末書を参照のこと。

もとにもどる