兵士が多かった外国側の反撃は早かった。また外交官のなかにもドイツ公使ブラントのように軍人であった者や、イギリス公使パークスのように修羅場の経験が豊富な者もいた。

運上所にいたアメリカ兵が出動し、続いてイギリス・フランスの守備隊や護衛兵が反撃を開始する。それぞれ武器を持ち、銃撃を止めて西国街道を西宮に向けて歩きはじめた日置隊を追った。

パークスは居留地の下見をしており、日本人の兵隊に暴行を受けたという英国人コリンズの報告を受けていた時に銃撃に遭遇した。すぐにイギリス領事館(旧海軍操練所)にもどって、護衛兵を招集し、神戸沖に停泊していた艦船に緊急信号を送った(『神戸事件』頁135他)。そして、騎馬で日置隊を追った(『遠い崖』6、192)。

緊急信号を受けた艦隊から陸戦隊が上陸し、大砲など武器も揚陸される。ブラントが追撃から帰った時、上陸した兵士五百人を率いた各艦の艦長が善後策を協議していた(『ドイツ公使が見た明治維新』頁134)。

外国側の反撃を、まずブラントの回顧録『ドイツ公使が見た明治維新』から見る。

わたしは八人か十人ぐらいのアメリカ守備隊と真っ先に追撃を始め、日本軍に向けて何回か応射したが、何らの損害も与えなかったと思う。そのあとすぐハリー・パークス卿や、フランス・イギリス公使館の守備隊を務める水夫や水兵もやって来て、いよいよ備前兵の追撃が始まった。―この攻撃を仕掛けたのが備前候の軍隊であることが確認されていた―しかし、かなり撃ち合いが続いたにもかかわらず、本格的な戦闘にはならなかった。追跡に際し、わがほうには一人の負傷者も出なかったし、敵方の負傷者も、確認できた範囲では足に銃傷を受けた老婆一人であった。日本軍の第一回射撃の時でも、アメリカ海軍の見習い水夫と、ほかに一人の外国人とが軽傷を負っただけであった。(頁134)

追撃の様子を、サトウは次のように記す。

アメリカ海兵隊はすぐに相手を追撃した。わが第九連隊第二大隊の警備隊も招集され、また若干のフランス水兵も上陸を命ぜられた。

ブルースの指揮するイギリス警備隊の半数は、神戸から外国人区域へ通ずる入口を占領するために急派され、残りの半数は敵を追撃して行った。野原の東端にある生田川の河原に到るや、備前の兵士が約六、七百ヤード(550~640メートル)前方を密集した縦列で進んで行くのが見えたので、川の堤の切れ目から突進して行って火ぶたを切った。(中略)

わが方の最初の一斉射撃にあうと、敵は方向を変えて路傍の畠へ駆けこみ、堤防の下からわれわれ目がけて発砲した。これに対し、こちらも銃火を報いたので、敵は一たまりもなく潰走した。これを追って、隠れそこなった敵兵を見つけては、射撃したがら進んだが、敵はついに丘陵の中へ逃げこんで、全く姿を隠してしまった。(中略)それから、一人の見すぼらしい人足を捕らえた(※8)。(後略)

この時、日本側は大砲を始め、多くの荷物を放棄した(『一外交官の見た明治維新』下、頁130―131)。ただし、日本側の報告では、大砲の損失以外、書かれていない。

時間を少しもどし、発砲後の日置隊の経緯を見る。

山崎喜兵衛は次のように報告する(ここからサイト管理人による意訳に基づいて展開を追う)。

(銃撃のあと)主公[日置帯刀]は、山側の細道へ入って行かれた。 防ぎ方について(拒き方)検討するうちに、左の小山の様なる小高い処から、赤い服を着た夷人(イギリス兵か※10)三十人ばかりが、銃を揃えて発砲してきた。三丁(約303メートル)ほど離れた小さな溝に隠れて、坂口吉之助、山崎喜兵衛、太田勇治、景山万吉の四人で小銃を撃って反撃したが、こちらの銃は旧式で、弾丸の勢いも思いにまかせず、夷人の弾丸は勢も強く、其上人数も多い。さらに、道の右からも夷人が多数出て来たので、小責合に手間取って、主公の御供から離れるのも本意でないと思い、山の手の民家へ隠れた。堀を楯にとって五人で待ち構えていたが、追ってこなかった。【山崎喜兵衛の報告はここまで】

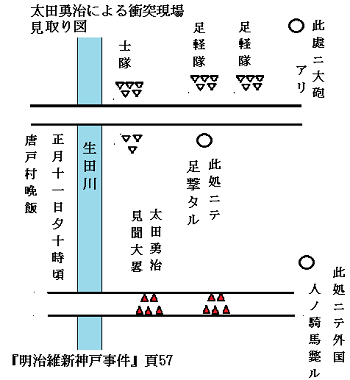

左図は太田勇治が書いたという見取り図の模式図である。原図は池田家文庫、『御津町史』などでは見当たらず、調査した資料のなかでは『明治維新神戸事件』の頁57に掲載された参考図で判断することにした。

同頁の図のうち、上下が反対になっている文字をすべて上向きにし、外国側を赤色にするなど、一部表記を改めた。

生田川の東側での銃撃戦の様子を描いたもので、士隊の部分が殿(しんがり)となって、外国人と戦った坂口吉之助、山崎喜兵衛、太田勇治、景山万吉の四人であると思われる。

著者岡久渭城は、この場面が前記に引用した山崎の報告に該当すると説明する(頁57)。なお、線に挟まれた部分は道ではなく、土手ではないかと思われるが、簡略な図なので判断ができない。

【山崎喜兵衛の報告続き】

夷人が拾騎ばかり、近所の道を通ったが、こちらを探索せずに、通り過ぎた。

そのうち、組士が鉄砲で責合っているとき、右の方から出て来た夷人が大砲方を摶[う]ったので、大砲引手の尻に玉が当たった。その引手が逃げたので、大砲引手がすべて逃げてしまった。(中略。大砲の引手が逃げたので大砲隊長・瀧源六郎と第二砲長・浜田虎介が大砲を民家に隠して逃げた。その後、二人が地元の人に変装して確認にもどった時には、台は壊され、筒は持ち去られていたので)、彼らは主公を探して、立ち退いた。(以下略)(『御津町史』収録の「9 神戸事件始末書(高須七兵衛聞書)」から意訳した。訳した部分は頁1145)。

日置帯刀が事件の直後に新政府関係者に提出した報告書『忠尚申状』では次のように記す。

夷人も浜手から発砲して来たので、ひとまず隊を浜側に繰り出し、相対したところ、夷人側はさらに銃卒が出てきて、激しく撃ってきたので、さらにこちらからも銃撃した。しかし、このことは思わぬことから起きたので、この上大事にならないように、早々引き上げました。

兵数・武器で優位な外国軍に追撃された日置隊は、戦いが拡大するのを避けるためもあって、山側に逃げ込んだ。このことを日置家の記録で見る。

村往来で異人が発砲してきたので、こちらの隊からも発砲に及びました。そして、山側へ一隊を繰り上げているうちに異人も兵を引き、晩になって鎮まりました。 (『瀧善三郎神戸事件日置氏家記之写同人遺書并辞世之歌』池田家文庫S6―113。サイト管理人による意訳。)

聞書では、連発して(夷人を)二人打留、一人に傷を負わせたとするが、忠尚申状には人員の被害に対する記述はない。外国外交官の本国への報告・回顧録にも死者の記述はない(※11)。日置隊の銃撃、外国側の反撃と追撃によるそれぞれの被害は別に検討することとする。

補注

※6.イングリシュ氏とクライトン氏

少しわかりにくいが、イングリッシュはイロクォイ号(Iriquois)の艦長、クライトンはオナイダ号(Oneida)の艦長。

ファルケンバーグの国務長官への報告では、徳川慶喜が大坂から退散するとき、開陽丸に乗船する前に一時イロクォイ号に乗船したとされる(『遠い崖』6、頁168)。

クライトンは瀧善三郎が切腹したとき立ち会った外国検証人の一人(「「神戸事件」(1868年)とイタリア」、『イタリア学会誌』第61号)

※7.外国公使の宿泊先

『ドイツ公使の見た明治維新』では、彼ら外交官が神戸に到着した日に、フランス公使・ロッシュは、フランス領事館(同書では「あるいは領事館になる予定だった建物に移ったといったほうが正確」と補足する)、オランダ公使・ポルスブルックは「オランダ商事会社が借り受けた建物」に宿泊したようである(頁133)。当サイト 慶応四年一月九日 参照

ポルスブルック自身は自国の外務大臣への手紙のなかで「領事のA.J.ボードワン宅に泊めて」もらった、と書く。ボードワンは前在長崎オランダ領事で、開港前月の十二月に神戸領事になり、寺院を住居としていた(『ポルスブルック日本報告』頁213―215)。また、神戸開港の頃、フランス領事館は、生田神社の境内にあった(『神戸と居留地』頁15)。

なお、既述の通り、アメリカ・プロシア(ドイツ)・イタリアの三公使は運上所へ宿泊しており、三ヵ国の国旗を掲げていたと思われる。アーネスト・サトウはその日記に「わが長官は領事館に宿をとった。他の五か国の代表」が、「税関の大きな二階建の西洋館を宿舎とした。」と書く(『一外交官の見た明治維新』下、頁127)。

サトウはこの時、別のところに宿泊しており、この記述はサトウの推測であろうと思われる。イギリス外交団は大坂から脱出するときも、他の外交団と別行動をとることが多く、サトウの回顧録には断定的に書かれた推測が混在している。

※8.一人の見すぼらしい人足

寺田竹三郎(日置家給人、100石)配下の雑人、下田村の民之介のこと(『瀧善三郎神戸事件日置氏家記之写同人遺書并辞世之歌』)。釈放されるとき、布告文を持たされた。サトウは届かないと思ったようだが(『遠い崖』6、頁193)、きちんと日本側に届いた。日本人の律儀さは昔からのようだ。

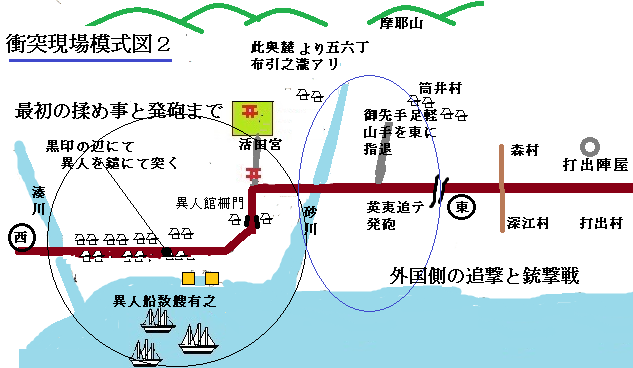

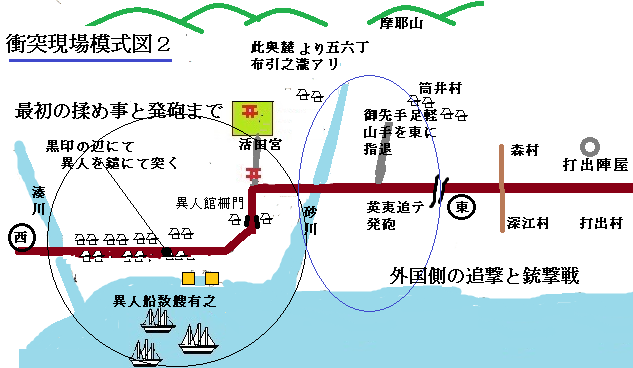

※9.衝突現場模式図2について

この絵図は、『金川町史』(頁370)および『御津町史』頁1152に掲載されている個人蔵の絵図をもとに作成した。図中の書き込みは補記に記したものを除き原図の通りであるが、模式図程度の復元である。衝突で負傷した日置隊士が途中寄った「筒井村」、日置隊の宿営地および陣屋があった「森村」「深江村」「打出村」をなど丸で囲んだ東から右(東)側を追記した。

なお、砂川と記載されている川は生田川であり、現在のフラワーロードである。

両町史に掲載されている図は南が上になっているが、上図は上を北にしている。

(付記)金川町史では、「52 大目付波多野弥左衛門殿西宮より帰着便ニ孫兵衛武司より出書の写」(以下「孫兵衛文書」)に続いて掲載され、新たな資料番号を付していないので、同書に付随した資料のように見える。一方、御津町史では、同書に続けて掲載されるが別の番号をつけ「16 神戸事件当時の見取図」とされている。

仮に孫兵衛文書の付随資料であれば同時期に書かれたもので一次資料であると判断できるが、独立の資料であれば、由来が明確ではない。

ただし、「神戸市史附図 慶応四年戊辰四月 新版」と地名、建物の配置がほぼ同じであり、また「高須七兵衛聞書」、「瀧善三郎神戸事件日置氏家記之写」(池田家文庫資料番号 S6-123)、アーネスト・サトウの回顧録『一外交官の明治維新』下(頁30)の記述と基本的に符号する

※10.赤い服を着た夷人について

『武器と防具 幕末編』に英国陸軍の軍装として「1856年より従来の燕尾型制服からフロック型制服に変更された。この制服は、本体に朱色羅紗生地(赤色とよく表現されるが正式には朱色)を使用し、襟と袖には濃紺羅紗生地が取り付けられる。(中略)制帽は近衛部隊が熊毛帽、一般連隊や海兵隊はシャコ帽を使用した。シャコ帽は革かフェルト製で、天頂にぽんぽんが取り付けられている。」とある(頁291)。

海兵隊の帽子が他と異なることの表記はあるが、服装は同じであると読める。また艦船から上陸して来て戦闘に入るのは海兵隊の可能性が高い。

これらのことから、イギリス兵ではないかと推測している。しかし、海軍は異なる色の制服であるという資料もあり、確定するには至っていない。

※11.外交官回顧録での死者の有無について

アーネスト・サトウの回顧録の邦訳『一外交官の明治維新』では、「行列のすぐ前方を横切った一名のアメリカ人水兵を射殺した。」とある(下、頁130)。原書A Diplomat in Japanでは、"...shot an American sailor who had crossed the street just in front..."(page347)とある。

shotという単語は「射殺」の意味もあるが「撃つ」という方が一般的であると思われる。

しかし、以下の資料をもとに「射殺」にしたと思われる。同じようにサトウの日記をもとに書かれた『遠い崖』6では、「アメリカ水兵を射撃した。」とする。

これは、時間の経過により情報が開示されたことによると推測している。衝突による人的被害については別に論じる。