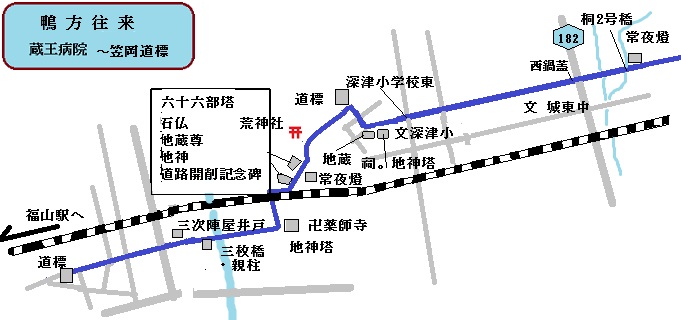

鴨方往来10-1・大門から蔵王病院まで

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

歩行日 平成28年2月19日(金)大門駅北口~蔵王病院入口 距離 約 4.6キロ(寄り道除く)(千阿弥橋跡から累計 63.1キロ)

分岐を登る前に階段を上って、大門八幡神社にお参りした。

もとに戻って坂道を登っていくと銀河学院高校の建物が見える。

銀河学院高校の正門横のフェンスの中に「此処に大津野分校」(「に」は変体仮名)と刻んだ石碑がある。福山市立培遠中学校のホームページなどのよると統廃合されたかっての中学校だった。

さらに登ると、左前方に、大きな常夜燈がある。常夜燈の土台手前に小さな道標があり、[右 さくみち] [左 ふちうみち]と刻んである。「ふちうみち」は府中への道だろう。「さくみち」は、笠岡と大門(岡山と広島)の境界の峠の道標にも刻んであった。調査報告6p72では「農道」だとしていた。

常夜灯の手前を左に降りる。新幹線の高架が遠くに見える。下がりきったところで、交差点を左折して、ヒシヤ踏切に向う。

踏切を越えて、その先国道2号線に出会う。交通量が多く、また中央分離帯のガードレールが二本あり幅があるので横断するのは危険である。左に曲がり(こちらのほうが近い)、国道沿いに大門町津之下信号まで周り、そこでわたって、もとの位置の向かいまで戻る。

>

>

自動車屋の前を左折。英数学館中学・高校のほうへ向かう。自動車屋の裏側の道を進む。左手の池に水鳥がいた。坂を上ると右上に英数学館中学・高校の建物が見える。左も関連の施設だ。坂を上り終え、英数学館中学・高校の敷地に沿って下り始めると、目の前に竹之内交差点がある。

交差点左側に、目印となる日和峠の石地蔵尊が鎮座されている。右の小さな石の祠の方が備後の歴史散歩(このあと、福山地域の歴史に関する記述は同書による。「歴史散歩」と略す。)p53-54に記載されている石のお地蔵さんである。左の大きな祠にも石仏が祀ってあり、北向き地蔵尊と書いているサイトを見たが、詳細不明(北に向いていない気がする)。

交差点を直進して、峠を降りていく。降り始めてすぐ右側やや高くなっているところに、「南無阿弥陀仏」と刻んだ六字名号塔、地神塔などがある。「平成十七年一月移転 竹之内下組講中」という新しい石柱もある。さらにその先に小さな祠もある。

道なりに下っていくと、二つに分岐する。右に曲がると、ガソリンスタンドの看板が見える(左写真)。引野町竹之内口交差点があり、その先に新幹線の高架が見える。

交差点を新幹線の高架に向かう方向に渡り、高架下の山陽本線手前を左に曲がる(右写真)。

山陽線に沿って進みながら近づく。旧山陽鉄道時代(ネット情報)のガードを右にくぐって、その先すぐに新幹線の高架をくぐる。そのまま130メートルほど直進する(新幹線に沿って進まない)と、正面に公園があり、その角で道は二つに分岐する。公園の手前角(分岐点)に常夜灯がある。往来は右を進む。10メートルほど進んだところで右に分かれる道があり、その角に道標がある。

道標には、道路面[月神社] 右面[東かさおか]左面[大正十酉十二月]と刻んである。

月神社について近所の方に尋ねると、太輪神社と同じところにあったということであった。行けなかったので、帰岡後調べた。福山菱の実会の緑丘見て歩る記(サイト確認:平成28年3月13日)に詳しい。

道標から380メートルほどで、天神社の鳥居がある(右写真)。

入口の常夜燈の屋根で狛犬が逆立ちしていた。また日露戦争凱旋記念と刻まれた常夜燈の屋根には球が乗っていた。境内には小さな諸房神社もある。これも福山菱の実会の緑丘見て歩る記(サイト確認:平成28年3月13日)に詳しい。参拝して(左写真)もとの道に戻る。鳥居横に辻堂(四つ堂)がある。外側に小さな石仏もある。

そのまま西に向って進む。途中右側に串山団地完成記念碑がある。祈念碑からさらに進むと右手、民家の庭先のようなところに小さな祠があり(左写真)、引野西国観音第二十八番の札が下がっている。あちこちに霊場があるのにいままで気づかなかった。

分岐や交差点もあるが、直進する。上下一車線の広い道にT字のかたちでぶつかる(右写真)。住宅地になって往来は分断されていると考え、左折。コンビニの前を通って、引野2丁目交差点で右に折れる。迂回路である。南に新幹線の高架が見える。

交差点から20メートルほど先で、右に斜めに入る道に進む(左写真)。そのまま道なりに西に進む。さきほどの分岐から500メートルくらいで引野町一丁目の交差点。そのまま直進、しばらく進むと右側に小さな土肥神社がある(右写真)。交差点から2~3分である。

曲がると正面にまた二叉の道が見える(左写真)。右側蔵王病院に向う道が昔からの道であると、藤井酒たばこ食料品店のご主人が教えてくれた。左側の道は昭和二十年代にできた由。そのあと食料品店の前の分岐で左へ曲がる(右写真)。

その先はかなり長い距離の直線である。

歩行日 平成28年2月19日(金)大門駅北口~蔵王病院入口 距離 約 3.8キロ(寄り道除く)(千阿弥橋跡から累計 66.8キロ)

蔵王病院の分岐から140メートルほど進むと手城川にかかる桐2号橋の手前右に大きな常夜燈がある。聡敏明神と刻んである。文化十三年建立とのこと(歴史散歩p.53)。その横に石仏がある。数字が書いてある(真ん中の石仏は三十九、右側の祠には石仏が二体あり、左側の石仏に三十七と書いてある。他は読めなかった)ので霊場巡りだろうか。

西に向ってまっすぐ歩く。西鍋蓋という交差点を通る。城東中学校の前を通る。左側に朱色の建物がある。お寺かと思ったら仏具屋さんだった。さらに進むと福山東深津郵便局(左側)の前を通る。その後ろ少し離れたところに深津小学校の建物が見える。

郵便局から170メートルで直線は終わり。道は二つに分岐し、右に曲がって東深津七丁目八にある道標を目ざす。

分岐点の20メートルほど手前左側にお堂があり、お堂の前に小さな地神塔がある。さらに分岐点左側に地蔵堂がある。

この辺は丘で、毛利元康が王子山城主だった頃米蔵があったことから米座という地名がついたという(歴史散歩上p53)。

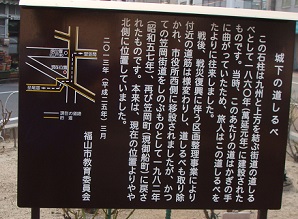

[右かさ岡][左ふく山]と読める。わかりやすい道標だ。ここからほぼ直角に曲がって福山城下に向うことになる。基礎がコンクリートなので改修したか移設したかだろうと思って資料を読み直した。歴史散歩p52にそれらしい道標の記述があった。

[右かさ岡][左ふく山]と読める。わかりやすい道標だ。ここからほぼ直角に曲がって福山城下に向うことになる。基礎がコンクリートなので改修したか移設したかだろうと思って資料を読み直した。歴史散歩p52にそれらしい道標の記述があった。

「米座町の家並みを左右に見ながら東深津町七丁目の坂道を下ると、古木の下に荒神社と馬乗観音の祠を見かける。「左ふく山」「右かさ岡」と刻まれた道標が祠の下方にあるので、藩政時代、ここが“ふく山道とかさ岡道の分岐点だった”ことがわかる。」

道に沿って光明院、丘の上に長尾寺(左写真)とお寺が続く。長尾寺は、大同年間(806-810)に弘法大師が開基されたという名刹だ。ここに明治5年に広島県下最初の小学校である啓蒙所が開かれた(歴史散歩p50)。横道に入って西荒神社で昼食を摂った。

もとの道にもどって、新幹線の高架に向って南下する。ここは切り通しである。往来が通っていた峠を掘削して低くするのはいろんな峠で見ることができる。左手上の方に常夜燈があったが、歴史散歩にある辻の坂稲荷神社のものだろうか。

右側の山肌がコンクリートで固められているが、そのところどころに(都合3箇所)「六十六部塔と石仏」(左写真)「地蔵尊」(右写真)「道路開削記念碑と地神」(一つ下の左)が設置されている。地蔵尊の土台には「遭難供養」と刻まれており、歴史散歩では峠での遭難者としている。また、福山観光・魅力サイトふくやま歴史散歩の笠岡街道では延享3年(1746)の年号がある峠の守り仏だとしている。(ふくやま歴史散歩 3中央エリア2[PDFです] サイト確認:平成28年3月14日)。

左写真の顕彰碑は大正三年に建立しているようだが、往来の経路を調べるとき読んだ「小田県史」の告諭を思い出した。時代は推移してもできるだけ民間の力で道路を改修させようという姿勢は変わらないようである(参考:小田県の告諭)。碑の横に小さな地神塔がある。

正面は新幹線の高架で通行できない。辻の坂信号で道を横断し、右に曲がって高架に沿って進む。

少し進んで新幹線の高架をくぐる(左写真)。

もと来た道の向いまで行ってみたが、辻の坂広場という木柱と小さな公園があった。かっては、辻の坂を下りてきて、そのまま薬師寺まで進むことができたのでは、と話し合った。帰岡後、歴史散歩や福山市のホームページなどで確認できた。住宅が建ったのと新幹線が分断したのとどっちが先か分からないが。薬師寺方向へ向う細い道があったが、旧来の道とは思えなかったのでもとの用水沿いの道にもどり進む。

左側に薬師寺への入り口がある。白い木柱が立っている。左折すると右側に薬師寺がある。手前に地神塔がある(右写真)。

ここからは終点としている笠岡道標までまっすぐの道である。薬師寺前から30メートルほど歩くと、薬師寺川にかかる三枚橋がある。薬師寺川は吉津川のこの地域での呼称で福山城築城時、石材を積んだ船が行き来したという(歴史散歩p47)。

三枚橋を渡った西詰左側の空き地に古い三枚橋の親柱、道標、顕彰碑がある。道標には[右 てしろみち][左 かさをかみち]と刻んである。「てしろ」は「手城」のことと思われる。現在も地名として残り、三枚橋からは南東に当たる。

顕彰碑は判読できないが、土橋であった三枚橋を明治末に石橋に掛け替えた篤志家佐藤吉助という人の功績をたたえたものだという(歴史散歩p48)。

三枚橋から西に向ってまっすぐ進む。左側に太子堂会館という宗教法人がある。さらに右側にパン屋や畳屋がある。

その先右手に「史跡 元三吉陣屋 大井戸」という白塗り(かなりはげている)の木柱がある。気をつけて探さないと電信柱の陰になっている。三吉陣屋は福山藩水野家断絶後元禄十一年(1698)から元禄十三年(1700)のあいだあった幕府の代官所だったところである(歴史散歩p47)。路地を入って行くと復元した井戸がある。

三吉町南一丁目の交差点を直進。その先は寺町に入り、両側にお寺が並ぶ。寺請制度のもとの町方だからこんなに並んでいてもやっていけたのかな、と思う。檀那寺への登録?はどんな風になっていたんだろう。水野家菩提寺だったという賢忠寺があったが幼稚園を運営しているようで立ち入れなかった。また、水野氏の墓は山陽新幹線の北側にあるらしい(同寺の説明板)。

寺町から御船町に入るところに[御船町一丁目(北)]交差点がある。左前方三角形の空き地に笠岡道の道標がある。福山への道の終点と想定していた道標である。

道路に向いた面に[万延元年庚申九月建] 西に向いた面に[右 上方道]その下に三行に分かれて[かさをか 二里][玉志ま 八里][をか山 十五里]、南に向いた面に[左 九州道]その下に三行に分かれて[尾のみち 五里][三ハラ 八里][とも港 三里]と刻んである。高さは125cmある。(ふくやま歴史散歩 3中央エリア2[PDFです] サイト確認:平成28年3月14日)。

この先南に笠岡町という地名がある。鴨方往来の岡山城下からの出口に「庭瀬口」があるのと同様だろうか。(笠岡から来た人が住んだからだ、という資料も見たが、出典が確認できない)。その先、当時の城下町の中心だったであろう本町の天満屋福山店を訪れた(埃にまみれた平均年齢70才を少し越えた男性3人組は場違いだった)あと、福山城を見学した。写真は重要文化財の伏見櫓。伏見城から移築したものだ。天守閣は昭和41年復元したもの(福山城博物館パンフレット)。中は展示場。

福山駅から帰岡。一つの往来を歩き終わった。

このサイトの著作権は、作成者及び一緒に歩いた有志に属します。無断転載はご遠慮ください。リンクは自由です。