慶応四年神戸事件を考える

Ⅵ.妥結

2.一月二十一日(陽暦2月13日)

(1)外国公使団への通達

朝廷での会議のあと、外国事務総督・三条実美、同・伊達宗城から、神戸にいる東久世通禧に外国公使団に彼らの要求に沿うと回答するように通知され、東久世は各国公使へ文書で通達した。外国公使達は期限より一日早く、要求を完全に聞くという回答に満足だったようだ。

▽資料・大日本外交文書

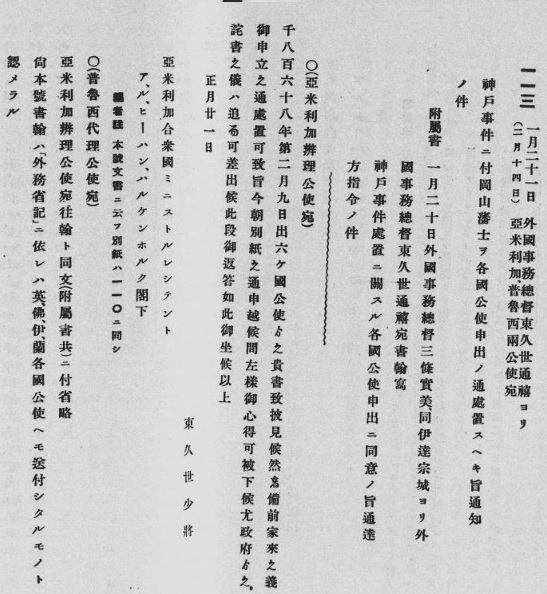

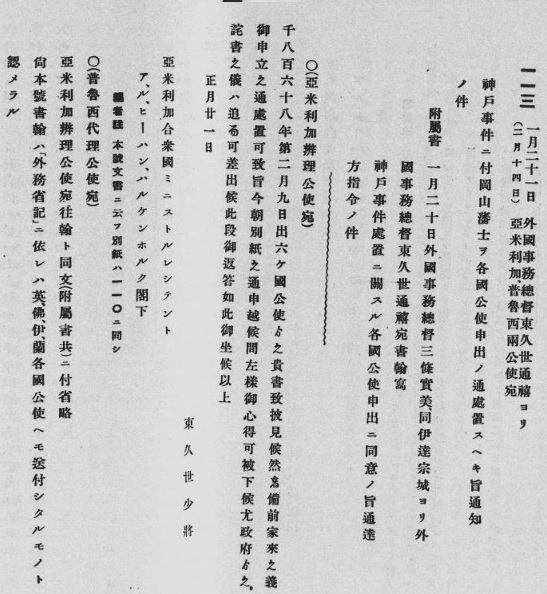

【アメリカ公使への通達文)】

大日本外国文書では、

『大日本外交文書』第一巻第一冊 頁二七四より作成(保護期間満了)

(原文は

国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクション)

『大日本外交文書』第一巻第一冊 頁二七四

【上記画像文書の意訳】

一一三 一月二十一日 外国事務総督・東久世通禧よりアメリカ、プロシア公使宛て

神戸事件について岡山藩士を各国公使の申出の通り処置すべき旨通知の件

附属書 一月二十日外国事務総督・三條実美、同伊達宗城より外国事務総督・東久世通禧宛書簡

神戸事件の処置に関する各国公使の申出に同意する旨、通達方指令の件

〇(アメリカ弁理公使宛)

千八百六十八年二月九日(和暦:一月十六日)の六ヶ国公使よりの貴書を拝見しました。その上で、備前家来のことは、申し立てられた通り、処置いたすべく旨、今朝、別紙の通り通知してきたのでそのように承知ください。なお、政府よりの詫書については、追って差し出します。この件について回答します。以上

正月廿一日

東久世少将

アメリカ合衆国ミニストルレシテント

ア、ル、ヒーハン、ハルケンホルク 閣下

〇プロシア代理公使宛

アメリカ弁理公使宛の文書と同文(附属書共)なので省略

なお、本号書簡は「外務省記」によれば、英、仏、伊、蘭各国公使へも送っていると認められる。

▲たたむ

サトウは、「諸公使は(中略)迅速な回答に満足の意を表し、謝罪文と死刑執行の詳細な手配の通知はもう三、四日待つことにしようと言った。」と記す(『一外交官の見た明治維新』下、頁145)。

諸公使の一人プロシア公使ブラントは次のように記す。

「すでに二月十四日、われわれは伊達(前宇和島領主)、公家三条(のちに宰相を長く務める)および東久世ら外国関係大臣たちから一通の通達をもらった。その内容は、皇帝は備前兵の行動に対する各国代表の処罰要求に対し、それを完全に正当と認められ、それに同意されたということであった。口頭説明によると、犯人は目下、備前の国におり、政府はその引き渡しが直ちに行われるよう希望しているが、もし引き渡しに難色を示したなら、直ちに政府軍に命じ、領主に対する制裁処置が取られるであろうということであった。」『復古記』に記された、岡山藩が従わなければ「御征伐之御含ニ有之」との評議も伝えられていたことがわかる。

また、「このような[外国に対する]迎合的態度が」と記し、「帝の政府にとって一等重要だったのは、大君との戦争に際し、外国代表や列強が中立的立場を守ってくれるという保障を得ることであったということが納得できるのである。」と看破している。(『ドイツ公使の見た明治維新』頁139―140)

▼管見1

「万国公法」に従って両者の言い分を聴いて審議するのではなく、外国側の要望をそのまま受け入れるということに直結することが不思議である。

廟堂での審議に参集した「上参与」達が万国公法はもちろんだが、それを振り回していた伊達宗城なども字義はともかく本当の意味で分かっていなかったのではないか、と思わざるを得ない。

東久世にしても、伊達にしても、外国文化への崇拝が強くあるように感じる。それは明治以降の日本文化の底流のようにも思う。

▲たたむ

(2)東久世通禧、徳川慶喜討伐に際し、各国の局外中立を要請。

「徳川慶喜又ハ其命を承ル大名之兵卒を運送し、又ハ武器軍艦を輸入し、又ハ貴国之指揮官兵卒を貸之類総而(そうじて)彼之兵力を助候有之間敷(以下略)」(『大日本外交文書』第一巻、第一冊、一一五(頁276―277))。

(3)岡山藩、外国事務総督・伊達宗城に事件の報告書を提出

『伊達宗城在京日記』では一月二十日に提出されたとある。神戸での衝突に関する日置帯刀の報告書(「忠尚申状」)が下坂した外国事務総督・伊達宗城に提出される。『復古記』巻二十三、明治元年正月十九日(頁653)。京都にいる副総裁・外国事務総督、三條実美には十六日に提出。ただし、いずれも資料上の日付であり、実際に手渡された日であるとは限らないが、ほぼ近い日だと推定している。(忠尚申状を参照 )

)

3.一月二十二日(陽暦2月14日)

(1)岡山藩、新政府の「公法による処置」方針受け入れの上申

慶応四年一月二十二日、岡山藩京都留守居・澤井宇兵衛より「万国公法に基づき、朝廷が処断する」という新政府の方針を国元へ伝えたところ、元より朝廷が裁断されたことにかれこれ異議を唱える気はまったくない。このことをお請けするよう言って来ました。(※1)しかし、備前藩としての国情(※2)もあり、それは重役から申上げるので事情をご理解いただきたい。」という上申書が提出された。

次に参照した『大日本外交文書』では、岡山藩が後の調査によって提出した文書では、「右国情之義は」以下の文章が続くと補記してある。

これは、要するに癸亥甲子(文久三・四年/元治元年)から攘夷の叡慮を奉戴して、藩がすべて攘夷で固くまとまっているので、外国人のために失策になったとなった場合、藩の恥であると思い、この件の処置がどうなるか、みなが注視しているので、その辺を配慮して欲しい、ということである。

岡山藩は癸亥(文久三年)池田茂政(水戸藩主徳川斉昭の九男、将軍徳川慶喜の実弟)が岡山藩主となり、藩として尊皇攘夷の活動を進めていた。そういった藩情を言ったものと思われる。

▽資料・大日本外交文書

『大日本外交文書』第一巻第一冊 頁二八七

一一八 一月二十二日(二月十五日)岡山藩士澤井宇兵衛ヨリノ上申書

神戸事件朝廷ニテ御処置相成旨御請ノ件

過日於兵庫表外国人と行縺之儀ニ付応接之義奉伺候処、此度ハ於朝廷御取扱ニ相成候、御裁断之義は公法ヲ以被処候、思召ニ被為在候間、御請之義申上候哉と御尋之趣早速国元江申遣候処、奉畏候元 於朝裁彼是申上候心底無御座候、此段御請申上候様申付越候、尤国情之義は重役

於朝裁彼是申上候心底無御座候、此段御請申上候様申付越候、尤国情之義は重役 可申上候間宜御亮察希候 以上

可申上候間宜御亮察希候 以上

正月廿二日 備前少将内

澤井宇兵衛

『大日本外交文書』では「編者注」として「明治五年七月岡山県ヨリ外務省ニ提出ノ外国人ニ対シ及発砲候始末書中ニ本号上申書ノ次ニ左ノ記載アリ」とある。

右国情之義ハ、於当藩癸亥甲子以来、攘夷之叡慮奉戴仕候 、一藩敵愾之気固結仕、外国人之為越度ニ相成候而は、御国辱無此上義と御処置振一同仰望罷在候国情ニ御座候間、此辺之情実、御斟酌被為下度段、詰合之者

、一藩敵愾之気固結仕、外国人之為越度ニ相成候而は、御国辱無此上義と御処置振一同仰望罷在候国情ニ御座候間、此辺之情実、御斟酌被為下度段、詰合之者 御役方江申上置候

御役方江申上置候

【意訳】

一 同二十二日 過日兵庫表で、外国人と行きあい争いとなった件について対応を伺い奉りましたところ、この度は朝廷がお取り扱いになる。御裁断は公法を以て、処理なされるお考えであられる。このことを受諾すると申上げるか、とのお尋ねであることを早速国元へ申し遣わしたところ、畏れ奉っております。元より朝廷が裁断されたことにかれこれ申上げる気はまったくありません。このことをお請けするよう言って来ました。備前藩としての国情は、重役から申上げるので事情をご理解いただきたくお願いいたします。以上

正月二十日 備前少将 家来内

澤井宇兵衛

前記の国情につきましては、当藩は癸亥(文久三年)、甲子(文久四年・元治元年)から攘夷の叡慮を奉戴して、藩がすべて攘夷の気持ちで固くまとまっております。このため、外国人のために失策になったとなりました場合は、当藩の恥はこの上ないことと、御処置の結果を、藩内一同仰望している国情です。この辺の気持ちを御斟酌下されたく、(京都)詰合の者からお役方へ申上げます。

▲たたむ

(2)日置帯刀、森村出立

「一 同月廿二日、上京仕候様御達ニ付、森村出立仕候事」『御奉公書上 日置英彦』八)

(3)その他

①伊達宗城が大坂鎮台を命ぜられ、東久世通禧が軍事参謀を免じて、兵庫鎮台を命ぜられる。

『復古記』巻二十三、明治元年正月二十二日(頁691)

②備中松山藩年寄役、熊田恰割腹

率いていた一隊約150名の助命を願う嘆願書を書いた後、松山藩領飛び地玉島の西爽亭で割腹した。包囲していたのは岡山藩。

【参考資料】

- 岡山県の歴史[県史33]、藤井学[ほか]著、山川出版、2000年刊

- 岡山県の歴史散歩[歴史散歩33]、岡山県の歴史散歩編集委員会編、山川出版、2009年刊

4.一月二十三日~二十五日(陽暦2月15日~17日)

『復古記』に記載された「国書」(外国への布告書)の日付が操作されていないのであれば、東久世の当初の役目は、同文書を外国側へ渡すことであった。一区切りついたと思ったのか、東久世は京都へ帰る。

(1)東久世に同行していた寺島宗則、五代友厚(才助)が参与兼外国事務掛を命ぜられる。(一月二十三日)

『復古記』巻二十四、明治元年正月二十三日(頁698)。

(2)東久世通禧、兵庫を立つ(一月二十四日)

東久世は一月二十三日に須磨辺りを巡見し、二十四日に兵庫出立。二十五日に京都着。翌二十六日、参内して布告が済んだことを報告。

「廿四日 英館へ集会、予為上京也、第二字発船、九字半川口着、風潮不順困苦、以早舸揚陸」(『東久世通禧日記』上、頁521)。『伊達宗城在京日記』などを参照すると、もともと時期を見て交代する予定であったようだ。

東久世が兵庫に来たのは、正月十四日、そこから外国側と対峙していた期間は、この日までの十日である。

東久世が指揮した交渉結果について

東久世を代表とする新政府交渉団は、自分たちの要望を通すために、外国公使団の要求を丸呑みしたと言える。京都で廟堂の会議の流れを決めた伊達宗城や三條実美らも同じ考えだったと思われる。

新政府の第一の目的は、朝廷が日本の正当な為政者であることを外国側に承認させることであった。

第二には、プロシア公使ブラントがはしなくも看破した「幕府との戦いにおける六ヵ国の中立」である。これについてはこの時点では達成できていないが、東久世は好感触を得ていたのではないか。実際、二十五日には実現する。

さらに、神戸占領も解消され、拿捕された各藩の蒸気船も返還された。その意味で交渉は成功だったかも知れない。ただし、この先にやらねばならないことを考えるとある意味苦い成功であったが、この時の東久世にその認識があったかどうか。

外国側がこちらの要請を受けた。その次は日本側が、約束を履行しなければならない。履行しなければ、彼らの武力が牙をむくことになる。神戸占領と各藩蒸気船の拿捕は、その小手調べだとも言えた。内戦が始まったばかりで二分された日本が、その武力に抗することができるかどうか。

果たさなければいけない約束は最初に文書で示された要求が二ヵ条、交渉の過程で追加された一ヵ条の要求、合計次の三ヵ条だった。

- 理由なく外国公使と在留外国人を銃撃したことを天皇陛下の政府から書面で、各国公使へ十分詫びを入れ、今後このような暴行がないように、請け合うこと。そうすれば、それぞれの公使は本国へ報告する。

- 外国公使並びに在留諸外国人に発砲するよう命令した士官を死刑にすること、ただし、各国公使館附属士官立合のもとに処断すること

- 各国と幕府が締結した条約を新政府も遵守すること

上記のうち、[3]の履行は、正月二十日の文書(『大日本外交文書』第一巻第一冊一一二)で宣言された。

残る二ヵ条のうちのひとつが「士官を死刑」に処すことである。

(3)日置帯刀、岡山藩京都屋敷に到着。禁足。(一月二十四日~二月四日)

一 同月廿四日京着仕、御館御(※3)小屋江罷越相慎居申候事

『御奉公書上 日置英彦』八。その後二月四日まで禁足していたと思われる。四日に森村宿陣に戻るよう指示され五日に森村に着く。これは、神戸に赴く伊達宗城が事件の決着を着けることに協力させるためだと思われる。

二月二日に正式に謹慎が命ぜられるので、それまでの期間は禁足とした。

なお、一月二十七日、日置家養子・健太郎が同人及び養祖父・真斎が謹慎していることを伊木杢(岡山藩番頭)に届け出ている。(『御津町史』頁1148)

(4)六ヵ国公使団、局外中立を布告(一月二十五日)

〇仏、英、伊、孛、蘭、米六国公使、其国人ニ局外中立ヲ布告ス。(『復古記』巻二十五、明治元年正月二十五日、頁721―726)

アメリカ代理公使・ファルケンバーグが兵庫に於いて、西暦1868年2月28日付で同国人へ布告したものを次に示す。

「日本国中ニテ、御門陛下ト大君ノ間ニ戦闘ノ起レル趣、公報アリシニ因リ、米国臣民等、偏頗ナキ中立ヲ固守スル法ヲ設ケン事ヲ欲シ、其民等ニ普告スルハ、軍艦、或ハ兵糧、運送船ヲ売却シ、或ハ賃貸シ、兵器弾薬ヲ売リ、兵卒、兵士、軍務ニ関ル書状、又ハ兵士ヲ運輸スル等、都テ戦争ニ関スル事ヲ、右対敵隻方ノ孰レヘニテモ務ムルヲ、此戦闘ニ乗シ志スノ所業ハ、万国公法ニ基キ、右中立ノ法ヲ破ルモノトシ、仇敵ノ所為トスヘシ(以下略)」

万国公法という言葉が引かれているが、これは他の公使の布告にも見ることができる。

(5)伊藤俊介に、徴士参与・外国事務掛を仰せつけられる(一月二十五日)

『復古記』巻二十四、明治元年正月二十五日(頁713)。

補注

※1.朝廷の裁断を受け入れ(神戸事件朝廷ニテ御処置相成旨御請ノ件 )

同内容の文書が『日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書』、「日置帯刀従者於神戸 外国人に発砲の始末」(『吉備群書集成』第五輯収録)のなど岡山関係の文書に収録されている。

※2.岡山藩の国情

文久三(一八六三)年に藩内尊攘派の策動により、岡山藩主となった池田茂政は、水戸、徳川斉昭の九男であった。藩主となって以降、尊攘翼覇の立場で活動する。

同年将軍上洛に伴い、攘夷の議論が増す中で、幕府に「奉勅攘夷」について献策し、また元治元年(二月三十日より元治元年、それ以前は文久四年)、家臣に対し「尊攘之義」を諭示するなど藩として攘夷の思想が強かった。(『岡山県史』第九巻頁112―122。尊攘之義は、『史料草案』七)

参考資料:岡山県の歴史[県史33]、藤井学[ほか]著、山川出版、2000年刊

岡山県の歴史散歩[歴史散歩33]、岡山県の歴史散歩編集委員会編、

山川出版、2009年刊

※3.岡山藩京都屋敷

京都の御館は岡山藩京都屋敷であると思われる。岡山藩は京都藩邸(京屋敷)を二箇所に置いていた。猪熊通中立売上ルの屋敷は元禄十四年(1701)から池田氏の所有となる。誓願寺通小川の藩邸は幕末期に置かれた。日置がどちらで謹慎したかは不明。ただし、二つの藩邸はそれほど離れていない。

【参考資料】

京都屋敷については「京都大事典」佐和隆研ほか編、淡交社、昭和59年発行。頁138。

国立国会図書館デジタルコレクション)

国立国会図書館デジタルコレクション)

前へ

前へ