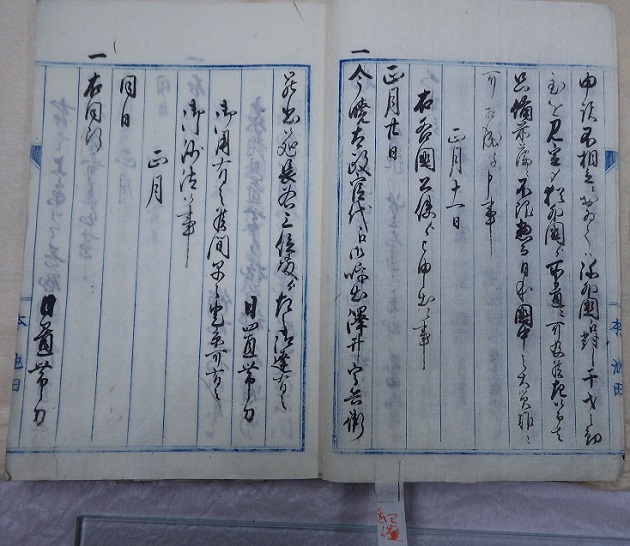

申訳不相立ニおゐてハ、弥外国へ対し、干戈之動

至を見定メ、猶外国より所置ニ可及候、左候ては

只備前藩ニ不限、惣て日本国中之大災難ニ

可相成と申事

正月十一日

右各国公使より被申出候事

正月廿日[注① ]

一 今暁太政官代へ御呼出、澤井宇兵衛

罷出候処、長谷三位殿[注②]より左之御達有之

日置帯刀

御用有之候間、早々登京可有之

御沙汰候事

正月

同日[注③]

一 右同断

日置帯刀

【注①】日置帯刀への招集状。大日本外交文書 第一巻

第一巻 第一冊

第一冊 一〇八

一〇八 ページ二六八に同文があるが日付は十九日。復古記

ページ二六八に同文があるが日付は十九日。復古記 第一冊

第一冊 巻二十三

巻二十三 ページ六五二でもそう読める。史料草案

ページ六五二でもそう読める。史料草案 巻二十一、瀧善三郎神戸一件書(池田家文庫、資料番号S6-119)では、正月二十日。

巻二十一、瀧善三郎神戸一件書(池田家文庫、資料番号S6-119)では、正月二十日。

復古記の記述を追うと、十九日に刑法局・長谷信篤からの呼出があり、二十日に太政官から帯刀の蟄居と朝廷が処理するとの通達がなされている。「史料草按二十一」では、二十日の文章は復古記と同じである。この部分は検討が必要である。当文書二十九頁に同文。

(ここの記述を変更しました)

【注③】帯刀に対する蟄居の指示書。同文が史料草案 巻之二十一

巻之二十一 正月二十日にあり、発信者は『太政官』となっている。また当文書十二頁、二十九頁にもある。

正月二十日にあり、発信者は『太政官』となっている。また当文書十二頁、二十九頁にもある。

右を拡大

右を拡大

長谷三位

長谷三位