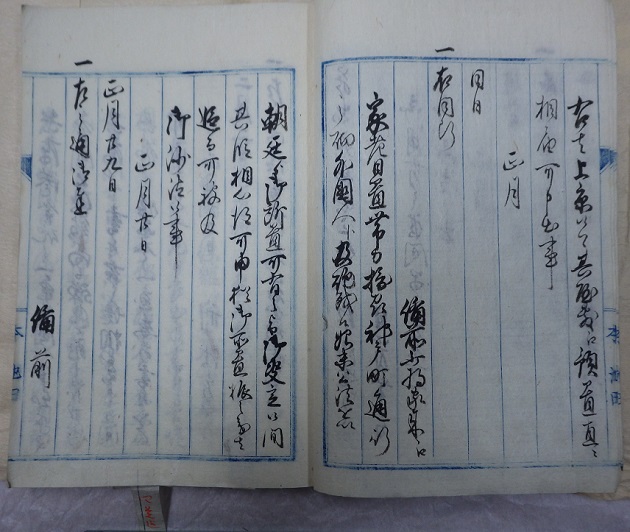

右者上京候ハヽ其屋敷へ預置直ニ

相届可申出事

正月

同日[注① ]

一 右同断

備前少将家来へ

家老日置帯刀摂州神戸町[注② ]通行

之砌外国人ト及砲戟候始末公法を以

朝廷より御処置可有之旨御決定候間

其段相心得可申、猶御処置振之義は

追て可被及

御沙汰候事

正月廿日

正月廿九日[注③ ]

一 左之通御達

備前

【注①】衝突を公法で処置する旨の通知。復古記 第一冊

第一冊 巻二十三

巻二十三 ページ六六六、大日本外交文書

ページ六六六、大日本外交文書 第一巻

第一巻 第一冊巻

第一冊巻 一一一

一一一 ページ二七〇から二七一に同文あり。大日本外交文書では呼び出したのは太政官代。

ページ二七〇から二七一に同文あり。大日本外交文書では呼び出したのは太政官代。

両文書ではこれに続けて、正月十九日に行われた新政府内の協議の経過が記されている。

【注②】事件当時は『神戸村』。本文書一頁の注④参照。

【注③】刑法局よりの問い合わせ。当文書十三頁に問い合わせ。三十四頁に問い合わせと回答がある。

復古記 第一冊

第一冊 巻二十七

巻二十七 ページ七七八およびに大日本外交文書

ページ七七八およびに大日本外交文書 第一巻

第一巻 第一冊巻

第一冊巻 一二三

一二三 ページ二九六に同文あり。近世日本国民史に、十一日夜、居留地北側の西国街道の遮断検問に引っかかった長州藩士片野十郎に対し、サトウがこの論理を以て威嚇する記述がある(徳富猪一郎著

ページ二九六に同文あり。近世日本国民史に、十一日夜、居留地北側の西国街道の遮断検問に引っかかった長州藩士片野十郎に対し、サトウがこの論理を以て威嚇する記述がある(徳富猪一郎著 第六七冊

第六七冊 明治天皇御宇史

明治天皇御宇史 第六冊

第六冊 官軍東軍交戦篇

官軍東軍交戦篇 ページ二五二)。

ページ二五二)。

前記の者が上京した場合、その屋敷(岡山藩京都藩邸)へ預り置き、直ちに(太政官代へ)届け出ること。

正月

[〇公法による処断]

同日(正月廿日)

一 同前(長谷三位殿から次の通りお達し)

備前少将家来へ

家老日置帯刀が摂州神戸村を通行した際、外国人と銃撃戦をしたことは、公法を以て朝廷が処置されることに決定した。そのことを承知しておくこと。なお、具体的な処置については、追って沙汰する。

正月二十日

[〇公使館への発砲(問い合わせ)]

正月二十九日

一 次の通りお達し

備前

【補注】

岡山藩の京都藩邸(京屋敷)は二箇所にあった。猪熊通中立売上ルの屋敷は元禄一四年から池田氏の所有となる。誓願寺通小川の藩邸は幕末期に置かれた。日置がどちらで謹慎したかは未確認。ただし、二つの藩邸はそれほど離れていない。(京都大事典、佐和隆研ほか編、淡交社、昭和五九年発行。ページ一三八)

岡山藩の京都藩邸(京屋敷)は二箇所にあった。猪熊通中立売上ルの屋敷は元禄一四年から池田氏の所有となる。誓願寺通小川の藩邸は幕末期に置かれた。日置がどちらで謹慎したかは未確認。ただし、二つの藩邸はそれほど離れていない。(京都大事典、佐和隆研ほか編、淡交社、昭和五九年発行。ページ一三八)

『公法』=万国公法とされる。万国公法について

『公法』=万国公法とされる。万国公法について

右を拡大

右を拡大