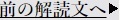

御裁許被仰出、且、岩倉殿御愉解

之趣も有之、御恐感被

思召候御儀ニ御座候、元来攘夷之儀は

先帝之

叡慮御遵奉被遊、御周旋之余去ル

子年御布告之

御趣意も有之候処、遂ニ其機無之

追々時世換移

王政御復古之折柄世態御熟察

大勢不被為止

朝議之上御和親相成、御交際之儀は

重太之事件ニ付、宇内之公法ニ被為基

不損

皇威至当之筋御履行可遊

思召ニ付此度之儀も

皇国之大事を体任シ可奉安

御裁許を仰し出され、かつ岩倉殿の御説諭の趣きもあり、(殿さまは)恐れ感じいっておられる。

元来、(我が藩の)攘夷は先帝のお考えを遵奉されていたものである。御周旋のあと、去る子年のご布告の御意向もあったが、遂に実現されることなく、次第に時世も変わっていった。

王政が復古した現在、世の中の状況をいよいよ深く考えられ、大勢は止められることなく、朝議の結果、和親がなった。国交は重大なる事柄であるから、宇内の公法に基づいて皇室の威厳を損なわず、もっとも正当な道筋を履行されようと思っておいでであり、この度の事も皇国の大事を体認し、宸襟を安んじ奉るべき

【補注】

先帝之叡慮: 明治天皇の父君である孝明天皇は、弘化三(一八四六)年幕府に対し「海防勅書」を出すなど、攘夷を主張され、神戸開港の勅許もなかなか認められなかった。(幕末の天皇[講談社選書メチエ]、藤田寛著、講談社、一九九四年刊、ページ一四七から一四八ほか)

先帝之叡慮: 明治天皇の父君である孝明天皇は、弘化三(一八四六)年幕府に対し「海防勅書」を出すなど、攘夷を主張され、神戸開港の勅許もなかなか認められなかった。(幕末の天皇[講談社選書メチエ]、藤田寛著、講談社、一九九四年刊、ページ一四七から一四八ほか)

御周旋と子年の布告: 岡山藩主池田茂政は、文久三年(癸亥、一八六三)に藩主となり、八月十八日の政変以降、長州藩と幕府とのあいだに立って寛容な処置をとることを懇請したり、天皇の意志を遵奉しての攘夷の実行などを幕府に要請するなどの周旋を行っていた。

御周旋と子年の布告: 岡山藩主池田茂政は、文久三年(癸亥、一八六三)に藩主となり、八月十八日の政変以降、長州藩と幕府とのあいだに立って寛容な処置をとることを懇請したり、天皇の意志を遵奉しての攘夷の実行などを幕府に要請するなどの周旋を行っていた。

文久四年(甲子。二月三十日から元治元年。禁門の変が起きた年)に家臣に対し「尊攘之義」を諭示している。(岡山県史 第九巻

第九巻 ページ一一二から一二二)

ページ一一二から一二二)

これらのことを踏まえて、言葉を補記するなど若干意訳した。