佛教寺と丁石

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

佛教寺道標

津山往来の路傍に佛教寺道標があった。住所としては、久米南町下二ヶで、ちょうどJR津山駅と神目駅の中間くらいである。

津山往来の路傍に佛教寺道標があった。住所としては、久米南町下二ヶで、ちょうどJR津山駅と神目駅の中間くらいである。厚い石に[佛教寺]と刻んである。方角や距離を示すものはなにもない。最初は佛教寺が向かいの山の上にあると知らなかったので、不思議な道標だな、と思った。今後この道標を道標Aとする。

歩行後の検討

歩く前に資料を読んでも経路のことしか頭に入らない、歩いているときは目印を確認するので精一杯。周囲のことを調べたり理解するのは歩行後になる。

佛教寺について具体的な知識は何もなかった。帰宅後、あの道標はどういう意味があるのか、と調査報告2p19や「津山街道歩いてみれば」p19-22を読み直していて、向かいの山上にある古刹であること、バンバ踊りが行われるお寺であること、道案内のための丁石があることなどを知った。

その後、何度か周囲を歩き回って調査した。それによって資料の内容も自分なりに理解できたので、整理のために当ページを作成した。最初に道標を見たのが平成27年10月30日。佛教寺の丁石などを調査したのは平成28年の8月と9月である。

何もする気が起きない真夏の空いた時間に久米南町へ行き、少し歩いて、道の駅で野菜を買って帰ったりした。横のうどん屋さんはおいしいと思う。柚の風味がさわやかだった。天ぷらうどん、鴨うどんを食べたがバナナがおまけについて来た。

佛教寺参道と道標・丁石(確認できたもの)

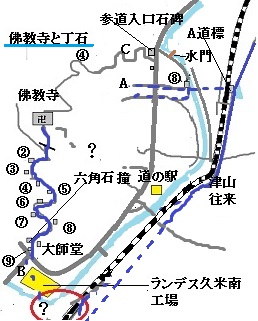

津山往来と佛教寺とのあいだで確認できた道標、丁石は左図の通りである。参道と思われるものをA~Cの記号で区別した。また、 [まる]で囲んだ数字は丁数である。

津山往来と佛教寺とのあいだで確認できた道標、丁石は左図の通りである。参道と思われるものをA~Cの記号で区別した。また、 [まる]で囲んだ数字は丁数である。上記2点の資料に記載されているもののうち、ランデス久米南工場の対岸にある道標と十二丁石は確認できなかった。

資料に記載がない4丁石が、一番北側の舗装された参道C(現在はこちらが中心だと思われる)横にあった。これは参道Aの八丁石の続きなのか、それとも参道C独自に配置されたものなのか、判断できていない。かなり丁寧に見たつもりだが、参道Cでは他に丁石は見つけられなかった。

左図は大まかなもので、それぞれの丁石の位置、道の曲がり方などは適当である。

結 論

前記2点の資料及び自分の歩行調査により、『津山往来から佛教寺への参道は、二つあってそれぞれに道標と丁石が配置されていた。』と判断した。ただし、一部立ち入れないところがあり、推測に基づいている部分がある。このため保留付きの結論である。「津山街道歩いてみれば」で調査されている経路のうち、我々が平成27年10月に見た道標(道標A)から佛教寺へ参る経路を参道Aとし、同日に通行できなかった地点から南参道を経て佛教寺へ参る経路を参道Bとする。これとは別に、二つの資料で触れられていない舗装路を参道Cとした。

- 【参道A】道標Aから誕生寺川東岸に降りて、川を渡って水車小屋の近くの八丁(A八丁とする)を見て、佛教寺へ行く道。

- 【参道B】平成27年10月に通行できなかった地点にあった道標から誕生寺川に向かい(平成28年9月に立ち入りできなかった)移設された道標と十二丁石があるとされる地点で誕生寺川を渡って、ランデス久米南工場の裏に出て、現在の南参道を通る道。

- 【参道C】『道の駅くめなん』から国道53号線を500メートルほど北に進んだところに『佛教寺参道入口』の石碑がある。そこから佛教寺へ上る。誕生寺川は国道とくっついており川岸はない。道は細いが舗装されており、現在は主として利用されている参道だと思われる。

津山往来からの分岐する参道としての検討なので【参道A】と【参道B】についてのみ調べた。【参道C】は佛教寺からの帰路として記述。

経路の実際と推測

参道A

下二ヶの鉄道橋から津山線の南側に沿って進む往来の左側にある道標。道路の反対側は池である。

下二ヶの鉄道橋から津山線の南側に沿って進む往来の左側にある道標。道路の反対側は池である。道標の背後へ伸びる道はなく、往来にほぼ並行して津山線が走る(ただし、この部分は深い切り通しになっているので線路は見えない)。

少し南に行く(我々の進行方向からすれば戻る)と、津山線の切り通しを渡る橋がある。そこから見る津山線の列車。この切り通しで津山往来からの参道は分断されている。右写真の右側に前記の佛教寺道標がある。

切り通しの西を北に進み、東を見れば切り通しを越えて、葉陰に佛教寺道標が見える(左写真)。西側に誕生寺川方面に進む道があった。つまり、津山線の切り通しがなければ、ここから誕生寺川まで進める感じである。ただし、この道は少し進んだところで猪よけの鉄網があって通行止め。

仕方がないので元にもどり、津山往来をさらに南にもどり、鉄道橋をくぐって誕生寺川の東岸にでた。

誕生寺川の東岸を北に進み(右写真)、田の畦道で止まるところまで行って見た。津山線方向に上る道が二ヶ所あったが、狭い山道であり、上らなかったが、北側(奥側)の道が、先ほど通行止めになった道につながるのではないか、と推測した。道標の類は見当たらなかった。

誕生寺川の対岸に渡る方法がないので、もとにもどり、国道53号線に出て、北に向い、道の駅久米南の前を通る。道の駅から約350メートルほど進んで、右側に[NOSAI]の看板がある先を右(川側)に入る。わかりにくければ、その先に進んで、誕生寺川の岸が53号線と分離を始めるところまで進んで、川岸の道に入り、水門のところからもどって来ても同じところに出る。

誕生寺川の西岸の手前の用水にかかる橋の手前に大きな木がある。その陰に[從是本堂江八丁]の丁石がある。右写真は誕生寺川の左岸から振り返って撮ったもの。

手前は用水にかかった石橋。正面が53号線から来た道。左は水車小屋(水車はない)へ向かう道。小屋の前を通って、ぐるっと回って53号線へ出る。この道が参道の可能性も捨てきれない。

正面=佛教寺道標Aに向って、[從是本堂江八丁]。側面に[宝暦十三年未十二月] [願主 圓休](あるいは[圓保](年号の未十二月と願主については「津山街道歩いてみれば」p20による)。

正面=佛教寺道標Aに向って、[從是本堂江八丁]。側面に[宝暦十三年未十二月] [願主 圓休](あるいは[圓保](年号の未十二月と願主については「津山街道歩いてみれば」p20による)。本来は津山往来から来る旅人へ向いている。

その旅人になって西に向うと、53号線を越えたところに細い道が延びる(左写真)。その先草道、さらに山道になるが猪よけの鉄網で進めない。(道ア)

先ほどの八丁石を南(道の駅の方角)に曲がれば、水車小屋がある。現在は水車はなく、建物もかなり傷んでいる。草道から民家の前を通り、舗装路になって国道53号線に出る。

この道も国道を越えた先に道が延びている。途中まで行ってみたが、やはり細い道になる(道イ)。ただ帰宅後yahoo地図などで確認したところ、途中で一回切れているが、こちらの道は佛教寺に続いている可能性がある。

二羽の大きな鳶が民家の屋根に止まっていた。道も含めて写真が撮れていなかった。時々こういうことがある。

参道Aのまとめ

津山往来の佛教寺道標(A)から西に分岐して、誕生寺川の東岸に降り、誕生寺川を渡り、8丁石のところまで来る道があったと推測できる。「津山街道歩いてみれば」の推論と同じである。なお、道アと道イのどちらが、佛教寺へ行く道か確認できなかった。また、舗装された参道(C。Aよりも北にある)に[4丁]の丁石があった。これが、前記8丁の続きか、それとも別系統なのかは不明である。Cの道はかなり切り通したところもあるので新しい道だと思われるが、それが古い(Aの)道と交差あるいは合流している可能性もある。

参道B

前記の通りランデス久米南工場の対岸には行けなかった。- 神目方面から下二ヶの鉄道橋へ進む道は途中藪で進めなかった(平成27年10月30日。津山往来6-1参照)。

- 前記鉄道橋をくぐって誕生寺川の南岸を南に進む道はぎりぎりまで津山線が走り、その先は藪になって通れない。

- 53号線を岡山方面にもどり、ランデス久米南工場の東側(佛教寺南参道の近く)に架かっている草木橋を渡ったが、出口に猪よけの柵があり、南岸に出られなかった。

- さらに岡山方面にもどり、竣工記念碑のあるところで橋を渡った(この道は、神目から下二ヶの迂回路の一つとして検討した道だ)。左に曲がってランデス久米南工場の対岸方向へ行こうとしたが、少し進むと田んぼにぶつかって畦道も通りにくかったので諦めた。

このため、津山往来からの分岐部分の確認はあきらめ、南参道入口から佛教寺への経路をたどることとする。

軽トラックが下りて来ているのが南参道。「仏教寺南参道 本堂へ900m」の看板の下に「右佛教寺江九丁」と刻んだ丁石がある。

坂を上っていくと左側に町指定の『草木六面地蔵石塔』がある。「津山往来歩いてみれば」p22では「草木六面石幢」とある。六角形のそれぞれの面に仏が刻んである。地蔵信仰と関係があるということで、刻まれているのは地蔵尊だろう。

同じところの右側に『大師堂』がある。久米南部第七十四番霊場である(同前)。

上っていくと道路右に『八丁』。その先道路左に『七丁』。

その先に『六丁』。『五丁』は藪のなかにあったので一度見落として戻って探した。道路左側。

その先左に『四丁』。それから二人並んだ石仏。一人は笏(しゃく)を持っている。台座に文字が刻んである。お寺の近くでも何度か見かけた。詳細不明。

墓地と道をはさんで左に『三丁』(お墓の向かいにあった)。その先なかなか見つからなかった『二丁』。道の右側。

参道Bのまとめ

今回確認できなかったが、調査報告2としてまとめられた調査が行われたのが平成3年、「津山往来歩いてみれば」の調査は平成17年(2005:末尾の「調査・編集を終えて」より推測)、ランデス久米南工場の対岸に佛教寺道標と『本堂江十二丁』の丁石が確認されている。津山往来から分岐した道が誕生寺川の南岸に下りて来て、南山道へつながっていたと考えても良いのではないだろうか。

北側に舗装された参道ができた(参道C。もともとあった道を舗装したのか新たに道を開いたかは未確認)ためか、南参道は旧態がかなり保存されている。

なお、一丁は結局見つからなかった。また、草木橋の猪よけは稲刈りが終わると取り外される可能性があるので、機会があれば調査に行きたい。

おまけ

一丁を探していて見つけた洞窟(左写真)。中は水が滴っている。少し不気味。パワースポット?山門へ進む道には猪よけの金網。開けて入れるようになっている。必ず閉めるように、と注意書き。今回はあちこちで猪よけにぶつかった。江戸時代も猪被害はあっただろう。

佛教寺

寺伝によれば和銅三年(710)開山。美作八十八ヶ所霊場の札所でもある。第二十番札所 医王山佛教寺 美作八十八ヶ所霊場 (サイト確認:平成28年9月28日)。

左 佛教寺山門。右 本堂。

左 本堂。右 境内の宝筐院塔。大きい。

左 鎮守社本殿(岡山県指定重要文化財)。右 文殊堂。

左 宝篋印塔(岡山県指定重要文化財)。境内から少し離れた道横。普通の大きさ。 右 鐘楼。

佛教寺からの眺望

舗装した参道(参道C)から降りる。途中の道の左側、猪よけの金網ごしに四丁石が見える。参道Aの八丁石の続きの可能性がある。かなり探したが、他の丁石は見つからなかった。

国道53号線まで降りると北側に「佛教寺参道」の石碑、南側に説明板がある。

ページトップへ

津山往来06-1へ

津山往来トップへ

岡山の街道を歩くへ このサイトの著作権は、作成者及び一緒に歩いた有志に属します。無断転載はご遠慮ください。リンクは自由です。