人が暮らすどの町にも、長い歴史がある。金川は現在は小さな田舎町だけど、この地域の中心だった時代もあった。

北の臥龍山に、かって備前西部を支配した松田氏の居城があった。松田氏は日蓮宗に帰依して、強引に広めていったが、その拠点の一つであった妙国寺もこの金川にあった。

江戸時代は、備前池田氏の家老日置氏の陣屋町であり、高瀬舟が着く賑わう川湊の一つであった。慶応4年に神戸事件で切腹した瀧善三郎は、日置氏の家臣である。

江戸時代を通して弾圧を受け、明治9年に再興した日蓮宗不受不施派の本山(同派の人は祖山という)妙覚寺がある。

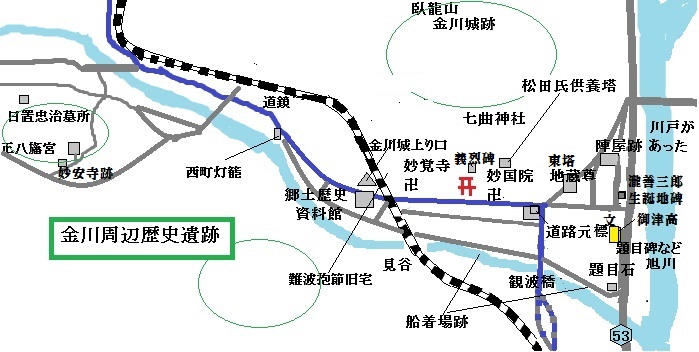

それらに関した遺跡を図示すると下のようになる。散策の時々で見たり、聞いたり、調べたりしたことを管理人の興味のままに記す。

往来に関係したものは津山往来03-2 観波橋から中吉端に記載した。往来歩行時に割愛したり見落としたものを後日散策し、以下の記録にまとめた。

金川歴史散歩01

- 松田氏と金川

- 松田氏の足跡をたどる

- 日置氏と金川

- 日置氏について

- 日置氏時代の金川城

- 金川陣屋(御茶屋)

- 七曲神社

- 金川東塔地蔵尊

- 日置忠治墓所

- 瀧善三郎と義烈碑は作成中

- 日置氏の読みについて

- 妙覚寺について

金川歴史散歩02

金川歴史散歩02へ- 金川歴史散歩02の内容

- 死事工夫之墓

- 正八幡宮

- 妙安寺跡

日置氏と金川

日置氏について

日置氏の先祖は尾張の土豪で初代日置真斎が池田信輝に仕えた。日置氏が最初に備前に入国したのは、3代忠俊の時で慶長8年(1603)、金川に新城を築いて在城し、知行1万4000石。その後慶長18年(1613)から播州高砂へ移り、元和3年(1617)主家池田氏の転封により鳥取に移った。

寛永9年(1632)池田氏の備前入封に伴い、再度備前入国。以前と同じ金川を知行地とした。4代忠治のとき1万6000石を領し、その後廃藩置県まで、池田氏家老職を勤めた。(岡山県大百科下p563-564をもとに作文)。

日置氏については、ここも参照。サイト神戸事件を考える日置帯刀・日置氏について

日置氏時代の金川城

「日置家伝抄」に“新城を築き”とある由(御津町史p163)。それを元にしているのか、複数の資料で『金川に新城を築』くと書かれているが、日置忠治が屋敷の石垣の改修について内々に公儀に相談した記録に『日置豊前が金川の古城を修築』とあるので、改修と判断できる。また、他にそれらしい城跡はない。慶長20年(1615)の一国一城令により廃城となった(実際に廃棄したのはかなり後のようだ)。

金川陣屋(御茶屋)

前記日置氏の相談文書に『城山の麓に私の屋敷が』ある、としている。備前法華の指導的寺院であった妙国寺の跡に根小屋を作り、それを陣屋とした。また、御津町史p188の『江戸時代初期金川古地図』を参照すると、観波橋を渡って御津校西交差点を通過し、北東へ進んで国道53号線に出る道と国道53号線のあいだの地域が武士の居住区でその北の部分に陣屋があった。なお、前記地図では『御茶屋』と記している。当時の資料などでは陣屋という武張った言い方よりも御茶屋の方が良く目にする気がする。その北に煙硝倉などもあったようだ。陣屋の南には侍屋敷(禄高100石以上の知行取りの邸宅約20戸、さらに扶持米取りの長屋など)があった。(御津町史p187-195を参考に作文。一部推測もあり)

岡山県御津郡誌p315はいう。『今の男爵日置家は池田藩国老の一にして禄高一萬六千石金川を采地とし。岡山に本邸ありて常住としたれとも金川にも邸宅あり、(今の小学校地)家臣は岡山金川両地に従せり。』

左写真は現在の「岡山市北区御津支所」の石垣。この石垣の上の道路際角に金川小学校跡の石碑がある。

付けたり

当主である日置氏は池田家の家老として岡山城下にいた。これは支藩の藩主や他の家老でも同じで、文久三年の『備前岡山地理家宅一枚図』を見ると、岡山城の南側に伊木長門、日置数馬、池田出羽などの家老の広い屋敷がある。二の丸にある日置数馬(忠尚)の屋敷の位置を『くらべてみよう江戸時代と現在のまち』と比較すると、現在の県庁通りの北側。県立図書館の西側である。左写真は岡山県立図書館東側にある外下馬門(榎木馬場門)の石垣。

住所としては岡山市北区丸の内二丁目辺だ(二つの資料は時代がかなり異なるので大まかな感じである。また『絵図であるく岡山城下町』p45では日置猪右衛門の屋敷地が榎木馬場の西にある。位置的には同じ)。

現在の林原美術館の場所は塀を隔てた『対面所』であった。

通りは閑静で人通りも少ない(右写真)。

岡山県御津郡誌p315では、明治二年の日置家の家老三人のうち、最も知行が高い津田孫右衛門は岡山詰である。さらに上位の武士のうち物頭8人中6人、横目3人全員が岡山詰である。

家臣も岡山詰の者がかなりいたと推測できる。神戸事件に関連して、「瀧善三郎自裁之記」を書いた篠岡八郎は、金川の本宅に当主である父が居住し、当人は榎馬場の日置邸に住んでいた、と書かれている。中央政府の変革期であることの影響も大きいとは思うが、日置家の当主の活動が岡山城下中心であったことを示している。

そのことは、当主の墓所にも現れている。金川を知行とされたあとも同地に墓所があるのは日置忠治だけであり、他の当主の多くは岡山の寺院松琴寺が墓所である(岡山県通史下p311-316)。

また、日置氏の菩提寺は大光院という京都の寺で、これは明治二年の侍帳(前記資料p317)によると150石50俵を支給している。こちらにも墓碑がある。(「神戸事件瀧善三郎正信の京師大光院跡収骨之碑確認報告 」、御津町瀧善三郎を偲ぶ会、1989)

平成28年11月3日(木)松琴寺参拝。

左写真 松琴寺。右写真 日置氏墓所

江戸時代のかなり長い期間、大名の藩主は参勤交代で隔年しか領地にいない。正妻は江戸住まい、嫡男は生れも育ちも江戸であることが多い(養子になるのは次三男が多いから領国育ちも多いが、別の家から来るので領地の生まれではない)。

領民と接する機会の多い家来はともかく、当主は領地との地縁はあまりない。それが国家老であっても同様であるようだ。今でも世襲議員などは似たような状況の人もいるように見える。

陣屋町というのはどんなものかと、金川の町についていろいろ調べているうちに、支店みたいなものだなあ、という結論に達した。

藩とか時代によって異なるだろうが、池田光政の治政中に実施された藩主(=藩庁)への権力の集中化の結果、家老の知行地であっても知行主が領民を支配する力はそれほど強くなかったようだ。

知行地の年貢(物成)は知行を受けている知行主(給人)に納められ、知行主の受け取り分以外は藩庫へ搬入していた(「岡山藩」p.116。以下同書)が、税率(免)は藩が一元的に決定する(p76)。基本的に裁判権もない(P79)。飢饉の時の救済も藩が行う(同前)。

基本的な方針の決定権は本社にあり、人事権や懲罰権も基本的に本社が持っている。なおかつ独立採算ではなく、損益は会社全体で見る。そういう感じかも知れないなあ、と思ったのである。

そういう意味で言えば、知行家の家来を除けば、知行主に対する畏敬の念はそれほど大きくないかも知れない。かって鴨方往来を歩いたときに「庭瀬城」の看板ばかりで「庭瀬陣屋」の看板がなかったこともこれと関係があるかも知れない、と妄想は次々に広がっていく。

七曲神社

七曲神社縁起によれば同社の起源は松田氏がその本貫である相模国から勧請したとされる。松田氏の滅亡後、場所も変わり衰退していたが、日置忠俊により寛文9年(1669)に元の場所に移され、神域が復活した。続けて同11年弓場が作られ、毎年春秋二度の大的射が行われるようになった。さらに、同13年に神前に建立された武仙殿に「大倭武選三十六仙の図」が掲げられた。(御津町史p312-316より要約)七曲神社の鳥居は津山往来(県道31号線)に面しているが、拝殿などは臥龍山の中腹にある。鳥居の先、駐車場の北端に忠魂碑・招魂碑、黒田寿男胸像(右写真では木の陰になっている)、瀧善三郎の義烈碑がある。

忠魂碑の横にある招魂碑は戊辰戦争と西南戦争での戦死者二十一人の慰霊に対して明治一四年に建立したもの。

臥龍山の中腹に向って、階段を上る。左写真は祭りのときなので、階段沿いに子供が描いたぼんぼりが並ぶ。

階段を上り詰めたところにある随神門(寺院の門は山門、神社の門はこう呼ぶらしい)にも注連縄が渡されている。

拝殿(左写真)には提灯が下げられている。神事が終わって神輿や獅子舞は氏子の町へ巡行に出払っている。前にある椅子のようなものは神輿の馬か。

その奥の本殿を備前焼きの狛犬が守る。

右側にある社務所。

社務所入口の屋根は武仙殿のものである。武仙殿は今はなく、「大倭武選三十六仙の図」は現在は神社(拝殿か?)にあると地元の人に聞いた。通常は拝観できないようだ。

社務所入口の屋根は武仙殿のものである。武仙殿は今はなく、「大倭武選三十六仙の図」は現在は神社(拝殿か?)にあると地元の人に聞いた。通常は拝観できないようだ。七曲神社の秋祭

平成28年10月16日(日)七曲神社の秋祭りを見学した。境内の神事には間に合わなかったが、町内を巡る神輿について歩き、それから獅子舞も見学した。七曲神社の獅子舞は、寛文九年(1669)以来続いている(御津町史p895)。神輿は一台+子供神輿。獅子は二頭。それぞれが別々に動くので、獅子舞の演舞をきちんと見ることができなかった。鳴り物のうち、笛を見かけなかったように思う。

神輿は担ぎ手の負担を軽減するためか舗装道路では、台車に乗せて山車のようにして動かしていた。御津町史が編纂された昭和の終わり頃よりも小規模になっているようだ。

地方の祭りは地域人口の減少に伴い、どこも同じような傾向にある。観光資源として大勢の見物客が訪れる祭りもあるが、神事としてどちらが良いかは分からない。

時間を決めて、各町内を巡る。午後に53号線沿いを巡っているところ。神主さんも一緒に回られている。女性の神主さんで、岡山から来られたようだ。建部の七社八旛宮で祝詞をあげられていた神主さんも女性だった。

時間的には下の写真が先。東町?新船町?を巡っている。鳴り物は鉦が中心でやや寂しいが、唄が面白かった。

旋律は備前太鼓唄で、一番の「備前岡山 西大寺町 大火事に 今屋が火元で五十五軒・・・」だけはそのまま歌い、二番から宇甘川などを読み込んでいく。聞きながら思わず笑った。『おまえの××が大きいとて、こまいとて』(ああ、こりゃこりゃ)『千石船の帆柱にはなりゃすまい』(なりゃすまい)以下ここには書けない。作者を尋ねたが不詳。

獅子舞は基本二人遣い。家々を回って演舞する。お祓いなのかも知れない。七曲神社獅子舞保存会がある。

金川東塔地蔵尊

観波橋を北に渡って御津校西交差点から東北へ進んだところ右の木々の中にある。 日置忠俊の母、慶授院保室妙裕大姉の供養のために、日置忠明が宝永三年(1706)に建立(ここまで御津町史p807)。側面に『花園正法派下[枯]木衆人誌之』([ ]は推測)と刻んである。背面にも漢文が刻んである。

日置忠俊の母、慶授院保室妙裕大姉の供養のために、日置忠明が宝永三年(1706)に建立(ここまで御津町史p807)。側面に『花園正法派下[枯]木衆人誌之』([ ]は推測)と刻んである。背面にも漢文が刻んである。慶授院は加賀藩今枝氏の娘で、慶長廿末年病死し、この地、金川東塔に埋葬されたとある(岡山県通史下p312)。

日置忠治墓所

日置忠治は元和五年加賀に生れた。加賀藩今枝家から養子として入り、寛永十六年(1639)に家督を継いだ(※)。明暦の大火で焼失した江戸藩邸の修復など仕置家老として光政、綱政の治政を補佐する傍ら、半田山勢子大将を務めるなど狩猟を好んだ。寛文元年(1661)正月二十八日金川で行った鹿狩に際し、綱政が日置家の家臣に拝謁を許し、鹿五匹を与えた。感激した忠治はこの時の野立所(現岡山市北区御津高津大谷の安倉山)を自らの墓所とした。

※ 家督を継いだのは御津町史p193では寛永15年、岡山県通史下p313では寛永19年と記されているが、備前家老略伝(デジタル岡山大百科で閲覧可)の記述を寛永15年養子願、同16年父の隠居により家督を継いだ、と読んだ(解読文もついているが、なぜだか忠治の部分がない:平成28年10月4日確認)。

御津郷土資料館の方に教えていただいて、墓所のある場所へ行ってみた。結局は断念したが、その記録を以下に綴る。

御津高津大谷への経路はいくつか教えてもらったが、国道53号線からは御津スポーツパークを目ざして行くのがわかりやすいと思う。

県道31号線で宇甘川沿いに進み、箕地橋で宇甘川を渡る。しばらく行くと右側にあるスポーツパークの駐車場から南を見たとき、目の前の山の中に墓所がある。

スポーツパークの南側を東西に走る県道31号線のもう一筋南側の山際を農業道が走る。徒歩で行くなら、JAから少し西に県道を進んだところに南に向う細い道に入る。車であれば、県道をスポーツパークから200メートルほど走る(途中左側にヤマザキYショップがある)と右に入る鋭角の分岐に入って、しばらく戻る。ただし、駐車する場所はない。

山の中に入る道は何本かあるらしいが、入り口に看板などがないので(前は立てていた由)これも教えていただいたなかで一番わかりやすい道。山際に大谷宝篋印塔の案内板がある(山際を東に行くと『大谷五輪塔』の案内板がある。それと間違えないように)。

その少し西側に墓地へ入る階段、その横に山に入る道がある。墓地経由でも同じ道だが、右の山道に入る。この道自体は宝篋印塔へ行く道であるが先で合流する由。

森の中を進み、道が下がぬかるんでいて運動靴がどろどろになった。猪の掘り返した跡もある。最近は猪がよく出る。昼日中、峠道で車の横を大きい猪が併走した経験を持ちなおかつ夕暮れ時親子連れや単独の猪に遭遇した経験を持つ管理人は『猪は夜行性だから昼は大丈夫』という説を半分しか信じてはいない。

目の前に猪のワナ(檻式:中に餌を入れて猪が入ると入口が閉まる)を目にした時、得物も持ってないし一人じゃちょっと怖いね、と判断して引き返した。御津の公民館が数年前に歩行会をやったようだ。この次の機会を待つことにした。ちなみに、江戸時代初期に山狩りをすると猪より鹿などが多かった由(出典失念)。

右写真が該当の山である。東側の県道沿いから撮った。標高はたいしたことないが、山が続く。入口は山波が低くなったところ。ちょうど電信柱が重なっているあたりだと思う。その先に狩の野立所があった。

藩主など狩りの中心となる者がここで待ち、大勢の勢子が周囲からそこへ獣を追って来る。勢子は数百、数千人(※)になることがあり、多くの農民が動員された。若干の日当は出されたようだ。田畑を荒らす鹿や猪を減らすことができるし、名誉に感じる者もいたとは思うが、動員される側の苦労は大きいと思う。

※ 延宝八年(1680)2月18日、池田光政が行った狩猟の総勢2,279名。勢子だけでなく全参加者と思われる。(御津町史p1013)

岡山の墓所については上記参照松琴寺

瀧善三郎と義烈碑

慶應4年(明治元年)1月に起きた神戸事件の責任を負って切腹した瀧善三郎を顕彰する義烈碑は昭和15年11月に七曲神社の境内に建立された。現在は同社の駐車場になっている広場の奥側、山裾にある。 神戸事件と瀧善三郎については、調査中。日置氏の読みについて

サイト神戸事件、日置氏の読み方について(検討)を参照前記検討に従い、当サイトでは『ひき』で統一している。

妙覚寺

岡山市北区御津金川には日蓮宗不受不施派の本山(信者の方は祖山と称せられる)龍華山妙覚寺がある。 『日蓮宗(不受不施)』は、江戸時代のほとんどの期間を禁教だった。宗門に関する届けに関しても切支丹、不受不施ではない、と証明する必要があった。

しかし、千葉県や岡山県には隠れた信徒が数多くいた。彼らは隠密の組織を通じて、代々信仰を維持した。

(以下は岡山県大百科下p932より) 幕末から釈日正により日蓮宗不受不施派再興運動がおこされ、明治9年(1876年)4月10日、日蓮宗不受不施派公許が公布された。同年6月、日正は金川の蘭医難波抱節邸を買収し、<龍華教院>と名づけ同派の拠点とした。明治12年(1879)龍華教院の本堂が建立落成し、明治15年(1882)には龍華山妙覚寺の公称が許可され、明治17年(1884)9月に同寺が同派の本山となった。妙覚寺の寺号は、寛永7(1630)京都妙覚寺が身延派の手に渡るとき、妙覚寺僧侶であった日船らが出寺に際し、同寺宗徒と不受不施同心の連署をして、時至らば妙覚寺を再興すると誓書をしたことに由来すると言われている。(以下略。和暦と西暦とを入れ替え、句読点を変更した)。

正面の門は開いている。拝観の許可をもらおうと思ったが、どなたもいない。

右写真の梵鐘は、建長4年(1252)に鋳造され、その後妙覚寺に収まるまで転々としたので六遷の鐘と呼ばれる。また、豊臣秀吉の高松城攻めの陣鐘であった(御津町史p776)。岡山県指定重要文化財である。

また、備前法華の中心的役割を果たした妙国寺に関する古文書もある。この地の庄屋であった江田氏の家に伝えられていたものである。

背後の山裾に石碑が並ぶ。墓碑か?

本覚寺は国道53号線沿いにある。日蓮宗不受不施講門派は明治15年(1882)に再興が許可され、明治21年に本堂を建立、明治23年に山号が許可された。現在の建物は再建。ここにも多数の古文書が保管されている。(岡山県大百科下p786)

本覚寺は国道53号線沿いにある。日蓮宗不受不施講門派は明治15年(1882)に再興が許可され、明治21年に本堂を建立、明治23年に山号が許可された。現在の建物は再建。ここにも多数の古文書が保管されている。(岡山県大百科下p786)