藤戸寺への道

概 要

児島八十八ヶ所霊場の参拝のための道標を遍路道標、通常の金毘羅往来(下津井往来)のための道標を金毘羅道標とする。

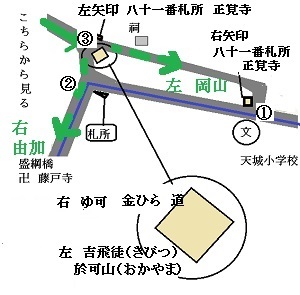

地点①:天城小学校前を通ってきた道が、遍路道標[X]の右に分岐する。直進する道を[Y]、右へ分岐する道を[X]とする。

地点①:天城小学校前を通ってきた道が、遍路道標[X]の右に分岐する。直進する道を[Y]、右へ分岐する道を[X]とする。地点②:左と右に分岐する。

左は盛綱橋へ向う。曲がり角手前右に遍路道標[ア]がある。

地点③:②から来た道は左に曲がって、西に進むが、曲がり角で右(東)から来た[道X]と合流する。下写真では正面の道、地点①で右に分岐した道である。[道X]との合流点南側に金毘羅道標[イ]、北側に遍路道標[ウ]がある。

| 地点① | 地点② | 地点③ |

|---|---|---|

|  |  |

| 遍路道標[X] [右矢印 八十一番札所 正覚寺] | 遍路道標[ア][右矢印 札所] | 金毘羅道標[イ] [右 ゆ可 金ひら 道] [左 吉飛徒 於可山] [遍路道標ウ][左矢印 八十一番札所 正覚寺] |

検 討

金比羅道標の位置と方角

一番の問題は、地点③に立っている金比羅道標[イ]である。

遍照院方面から①の分岐を直進して、②で右に曲がって少し行くと[道X]との合流点に金比羅道標[イ]が見える。

しかし、見えるのは「左 吉飛徒 於可山」と刻まれた面である(左写真)。「吉飛徒」=きびつ、「於可山」=おかやま、なので岡山は左=西になる。一方回り込むと見えるとなりの面には[右 ゆ可 金ひら 道]と刻んである(右写真)。

道標の位置が調査報告6p12と異なるだけでなく、方向もおかしい。

検討した結果金毘羅道標[イ]は①及び②からの旅人への案内ではなく、正覚寺方面から来た旅人への案内ではないか、と推測するに至った。そして、この道標が指している岡山は、②から①へ向う道Yではなく、③で左に進む道Xであることになる。

検討した結果金毘羅道標[イ]は①及び②からの旅人への案内ではなく、正覚寺方面から来た旅人への案内ではないか、と推測するに至った。そして、この道標が指している岡山は、②から①へ向う道Yではなく、③で左に進む道Xであることになる。

(しかし、不思議な配置だなあ、と思う。

[左 ---]を左側に、[右 ---]を右側に書かずに逆転している。理由は分からない。たくさん道標を見たが、逆転したものは他に思い出さない。)

その他調査

通りすがりのご夫婦に尋ねると、次のように教えて下さった。

- ①から②へつながる道Yはかっては一間もない狭い路地であった。

- ①から③につながる道Xの方が通常の道であった

- ①の分岐は昔は直角ではなく、もっとなだらかであった

- 道標は溝に倒れていたので立て直した(それが何本でどの道標かは聞き漏らした)

後日、大日本帝国陸地測量部作成の二万分の一地形図(明治三十年測図)を参照した。これが[道X]を示唆していれば決定だと思った。

しかし、地点②に該当するところで東からの道は左右に分かれ、左側に分岐した道は直角に曲がって藤戸に向っている。また右手に向った道は、少し先でさらに左側に曲がっている。

しかし、地点②に該当するところで東からの道は左右に分かれ、左側に分岐した道は直角に曲がって藤戸に向っている。また右手に向った道は、少し先でさらに左側に曲がっている。つまり、調査報告6p12の通りである。金毘羅道標[イ]の記述との整合性を考えると[イ]が②の東南角(遍路道標[ア]の向かい側)にあったことになる。さらに陸地測量部の地図には道Xらしいものは描かれていない。

結 論

道は調査報告6p12及び地図の通りであり、金毘羅道標が動かされた可能性が高い。しかし、かっては道Xが普通の道で道Yは路地だったとの証言もあり、検討の余地があると思っている。

追加の結論

正覚寺参拝時の写真を整理していて由来を書いた山門前の説明板を読んだ。

それによると、同寺は明治三十年に八十一番札所の権利を宮浦福寿院より譲り受けている。「児島八十八ヶ所巡り」(岡山文庫240,倉敷ぶんか倶楽部編、日本文教出版、平成18年)p87にも同様な情報がある。

つまり、道Xはそれ以降遍路道となったのであり、関連した遍路道標もそれ以降に設置されたのだろう。

このことは、江戸時代の下津井往来を検討する際に、これに係わる遍路道標は考慮しなくて良いことを意味する。同時に、金毘羅道標が動かされた可能性はより大きくなった。また、前記陸地測量部の二万分の一地図「天城」が測図された当時は、遍路道は整備されていなかったことが推測できる。

児島八十八ヶ所霊場巡りが盛んな時期には道Xの方が人通りが多かった時期があるのではないか、と思う。推測の域を出ないが、そういう景色を思い浮かべることが街道歩きの一つの楽しみである。

正覚寺拝観

前記道の分岐点に正覚寺を示す道標が都合三基あった。道標の指示が正しいか(道標が正しい位置にあるか)を確認するために、正覚寺まで歩いてみた。さきほどの地点③から、西へ向って進む。

天城休日診療所や天城キリスト教会などが左右にある。天城日曜診療所は古風な外観の日曜だけ開業する内科病院である。(天城日曜診療所のホームページ(サイト確認:平成28年5月11日)

それから天城キリスト教会。岡山県では二番めに古いキリスト教会のようだ。(日本キリスト教団天城教会敷地及び教会堂 倉敷市ホームページ 史跡:サイト確認 平成28年5月11日)

電信柱に倉敷天城中学・高校への案内がある。手前の道、奥の土蔵の前、用水沿い道のどちらを進んでも正覚寺へ行ける。手前の道の方が風情があるが、土蔵の前の道の方が正覚寺を見つけやすい。

北に曲がって、西を見ながら120メートルほど進むと正覚寺の建物が見える

正覚寺へ向う道の路傍に古びた祠がある。児島八十八ヶ所霊場にちなんだもののようだ。小さな地蔵堂のなかの石板(左写真)。浮き彫りにされているのは地蔵尊と地獄の模様だろうか。隣は薬師堂がある。その横のやや大きい祠は傷みが激しい。

正覚寺は池田由孝(岡山藩家老。天城池田氏)が開基した。

山門横に「第八十一番札所」の石柱が立つ。明治三十年、児島霊場八十一番札所となった。

児島八十八か所巡礼第81番 正覚寺 児島八十八か所巡礼:サイト確認平成28年5月9日)

当寺院は池田由孝が一六八八年(貞享五年)に覚誉上人を開基として建立

由孝の父・由成の側室栄樹院殿が浄土宗に帰依あって、池田氏の庇護を受けていた

由孝は大石良雄の母・熊子の弟である

御大師様。明治三十年(一八八一年)に児島の元宮浦福寿院より児島霊場八十一番札所を譲り受け、以来境内にお祀りしている

境内のお堂に三つの扁額がかかっている。左端が「奥の院 理源大師」=四十五番札所 遍照院の遍路道標に刻まれていた言葉である。真ん中が「児島八十八番札所」、右端が「児島西国第百霊場第三十一番 観世音菩薩」とある。

境内のお堂に三つの扁額がかかっている。左端が「奥の院 理源大師」=四十五番札所 遍照院の遍路道標に刻まれていた言葉である。真ん中が「児島八十八番札所」、右端が「児島西国第百霊場第三十一番 観世音菩薩」とある。

その他お地蔵さんや薬師如来などが安置されていた。写真がうまく撮れなかったが、石に穿った穴のようなところに仏像を彫ったものも安置されていた。