鴨方往来3-1・境目川から撫川

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

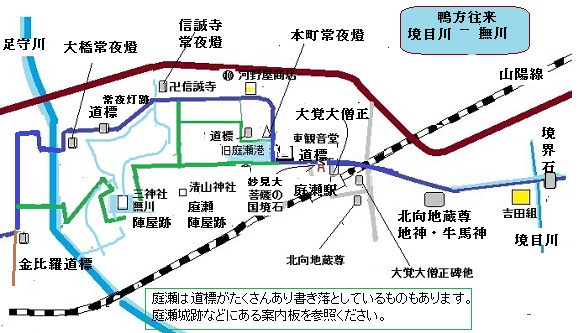

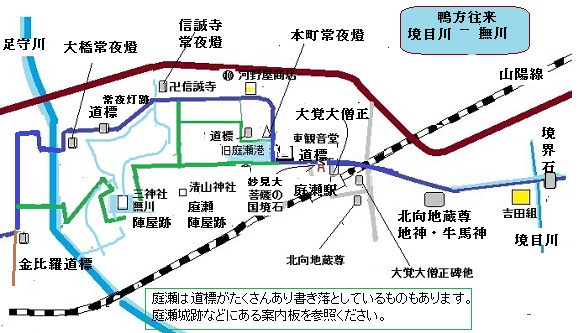

歩行日 平成27年1月23日(金) 境目川~庭瀬~撫川(定杭の三叉路・道標) 距離3.5キロ (境目から庭瀬駅前まで1.6キロ。千阿弥橋跡から累計 9.9キロ)

境目川から10分足らずで、左手に北向地蔵尊がある。お堂と地蔵尊は比較的新しいようだが、右横のショウ儀型の地神塔と左横の牛馬神の石碑は歴史がありそうだ。

境目川から10分足らずで、左手に北向地蔵尊がある。お堂と地蔵尊は比較的新しいようだが、右横のショウ儀型の地神塔と左横の牛馬神の石碑は歴史がありそうだ。

北向き地蔵尊のお堂から少し歩けば、前方に踏み切りが見える(左写真)。踏切で合流する道の向こう側に大覚大僧正石碑や題目碑がある(右写真)。

さらに左手を見ると、先に見たのと同じ形の北向き地蔵尊のお堂がある。踏切の手前で3本の道が合流するが、右折して踏切を渡る。

渡ったところで道が交差する。左折し、少しだけ線路沿いを進むと、線路沿いに行く細い道と今まで進んできたやや広い道が分岐する。今まで進んで来た道をそのまま直進してやや広い道を進む。

左手に木造の建物があり、その横に火の見櫓が立つ。建物の陰になったところに大覚大僧正碑や題目碑が複数建っている。(写真は振り返って撮った)

少し進んだところの左手に鳥居がある。妙見大菩薩である。中に入ると、境目川に立っていたものと同じような国境石がある。「従是西備中甲南」まで読める。 「従是西備中甲南邨」と書いている(調査報告6p64)。本来境目川の横に立っていたということだが、「甲南村」が明治八年に発足(同前)しているので、明治時代に建立されたものだろう。

妙見大菩薩を出て、さらに進むと左手の庭瀬駅から来た道と交差する。道の左奥にJr庭瀬駅が見える。 角に新しく建てられた道標を横目で見ながら直進する。道標は庭瀬の町中のあちこちに立っていた。ここのものは「JR庭瀬駅」「庭瀬往来/庭瀬城跡・撫川城跡」(なぜだか陣屋という言葉はなかった)と書いていた。

妙見大菩薩を出て、さらに進むと左手の庭瀬駅から来た道と交差する。道の左奥にJr庭瀬駅が見える。 角に新しく建てられた道標を横目で見ながら直進する。道標は庭瀬の町中のあちこちに立っていた。ここのものは「JR庭瀬駅」「庭瀬往来/庭瀬城跡・撫川城跡」(なぜだか陣屋という言葉はなかった)と書いていた。

さらに80メートルほど進むと変形したT字路がある。左手に新しい道標があり、近くまで行かないと見えないが曲がり角に観音堂(右写真)がある。直進すれば、庭瀬城跡・撫川城跡に向かう道であるが往来は右折れ。

観音堂の横を右に曲がって北上する。途中右側に常夜灯があり、左側に地神と刻んだ石碑がある。自然石型の系統だと思うが西国街道の岡山西部、広島東部で見たものと何となく雰囲気が異なる。全体に小ぶりである。

その先栄町公民館の前で左に大きく曲がる。歴史のある町並が続く通りに入る。

交差点の左角の小さな祠は中正院の一角にある。題目碑があり、中正院の山門があり、さらに進むと右手に「閂のある木門跡」の看板が立つ。

交差点の左角の小さな祠は中正院の一角にある。題目碑があり、中正院の山門があり、さらに進むと右手に「閂のある木門跡」の看板が立つ。

そこから少し先に左(南)に分岐するT字路がある(栄町公民館前から280メートルほどの距離)。右の電信柱に「庭瀬城跡」「撫川城跡」と書いた案内が張ってある。往来は直進であるが、左(南)に進めば、庭瀬内港の常夜燈(復元)や庭瀬陣屋跡(庭瀬城跡:現在は清山神社)を見ることができる。

庭瀬藩陣屋は、撫川城跡の東にあり、関ヶ原合戦後、戸川達安が入封し、造営したものである。戸川氏は、延宝七年断絶、一族は旗本として撫川知行所を開いた。そのとき、陣屋は二分された。本丸に撫川知行所が置かれ、二ノ丸が庭瀬藩陣屋になった。(「岡山市の地名」p842から引用)。(戸川氏について)

比較的狭い範囲に小さな陣屋町の歴史を見ることができる。

観音堂の角を右折せずに直進すれば庭瀬陣屋跡(庭瀬城跡)に向うし、中正院を過ぎてから左折すれば、法万寺川沿いに常夜燈や道標を見て、庭瀬城跡へ向うことになる。ところどころにある案内板を見ながら適当に歩いてもそれほど時間はかからない。我々は常夜燈を見てから庭瀬陣屋跡で昼食を採った。

説明板の「庭瀬港(内港)」という文字を見て、最初は理解できなかった。庭瀬から小船で足守川まで荷を運び、そこで比較的大きな船に積み替え、今保辺で笹が瀬川に合流し、児島湾を経由して瀬戸内海へ出たようだ。(庭瀬の水運について)

瀬戸内海からは逆に児島湾から笹が瀬川、そして足守川へ荷を運んだ。笹が瀬川は潮入り川で今保のあたりまで逆流していたようだ。それで200石くらいの船でも入ることができたようだ。(岡山県大百科下p426や説明板の記述から)

そこからまた小船に積み替えて、庭瀬まで運んだ。江戸時代の経済の動きがなんとなく感じられる。港に常夜燈ができたのは1700年代。現在のものは復元である。

鴨方往来の道標もここに移設されている。三面に「右 古んひら」下に「ゆが 倉しき 玉嶋」、「左 吉備津」下に「まつ山 足毛り 板久ら」、「於可山道」と刻み、

残りの面に「安政六龍舎己未年九月吉日建立」とある。この場合、「安政六ほしはやどるつちのとひつじ」と読むようだ(ネットで調査)。

左写真は清山神社。岡山市の地名p842に「撫川城の本丸に撫川知行所を開き、二ノ丸が庭瀬陣屋になった。そして陣屋のなかに清山(すがやま)神社がある。」とあるので、この一帯が庭瀬陣屋跡になる。近くを歩いていると「岡山市選定保存技術 撫川うちわ制作技術」と書いた看板があった。

さらに適当に歩いていると大覚大僧正碑、題目碑、地神社と書かれた板碑が集められた場所があった。撫川知行所跡も現在は神社になっている。石垣と堀は往事を偲ばせる。

さらに適当に歩いていると大覚大僧正碑、題目碑、地神社と書かれた板碑が集められた場所があった。撫川知行所跡も現在は神社になっている。石垣と堀は往事を偲ばせる。

もとの道に戻る。

河野屋商店(左写真)などの歴史のある建物が続く。右手に信城寺があり、門内左手に大きな常夜灯がある。これは、庭瀬と撫川の境界であった境川の横に立っていたということだ。

信城寺の端で小川を渡ると、「常夜灯跡」の看板があり、歩道を設けるために、信城寺境内に移転されたと書いてある。そうすると、手前の小川が境川だろうか。

道が左に少し曲がる。それからすぐに右に向きをかえて進む。同じ広さの道を進めば良い。左写真では道標が建っている建物の前を右折する。

道が左に少し曲がる。それからすぐに右に向きをかえて進む。同じ広さの道を進めば良い。左写真では道標が建っている建物の前を右折する。

道標の高さは162センチ。かなり大きい。

北面(道路に面した方)の金比羅という文字が目に飛び込んでくる。その下に(ゆが、倉しき、玉しま、かさおか)の地名が並ぶ。下津井を経由して金比羅山に参る道を示す。

西面には吉備津と大きく書き、下に(大阪、岡山)と並ぶ。

建立は安政六年(1859)、後ろの建物は江戸時代後期に油で富をなした吉岡屋である(鴨方往来拓本散策p32-33)。鴨方往来は吉岡屋の店の前を西に進む。

道なりに直進した先で二股に分かれる。左折。次の分かれ道は右折し、足守川に向かう。

分岐の手前左側に大橋の常夜灯がある。常夜灯の横にそれぞれ「大橋」「おほ者し」と彫った四角な太い石柱が立っている。

分岐の手前左側に大橋の常夜灯がある。常夜灯の横にそれぞれ「大橋」「おほ者し」と彫った四角な太い石柱が立っている。

横にある説明板によると、これらはかって足守川にかかっていた撫川橋横にあった常夜灯と親柱だということだ。平成19年に復元された。

その先すぐの家の玄関先に小さな道標。私にはよく読めなかったが「左 おかやま みやうち 道 吉備津宮廿丁」「右 たましま 下津井 道 瑜伽山五里」等と彫っているようだ(鴨方往来拓本散策p34)。

その先すぐの家の玄関先に小さな道標。私にはよく読めなかったが「左 おかやま みやうち 道 吉備津宮廿丁」「右 たましま 下津井 道 瑜伽山五里」等と彫っているようだ(鴨方往来拓本散策p34)。

直進して、足守川の土手に上って左折。現在の撫川橋はずっと上流なので、少し下がって白いガードレールがある橋を渡る。庭瀬の案内板や歴史の道調査報告では大橋となっていた。足守川という名板はあったが、橋名標示は見つけられなかった。

直進して、足守川の土手に上って左折。現在の撫川橋はずっと上流なので、少し下がって白いガードレールがある橋を渡る。庭瀬の案内板や歴史の道調査報告では大橋となっていた。足守川という名板はあったが、橋名標示は見つけられなかった。

渡ってから土手道を少し上流に進むと、左手に降りる道がある。東側で足守川にぶつかった対岸のところである。

土手を下りて西に進む。ぶつかったところの電柱の横に隠れるように道標がある。

土手を下りて西に進む。ぶつかったところの電柱の横に隠れるように道標がある。道標のところから左折してまっすぐ南下する。左手に吉備西幼稚園がある。

そのまま直進すると、目印になる大きな道標が見えてくる。道標には右面「左 岡山 吉備津 道」正面「右 倉しき 玉しま 道」左面「左 金比羅道」等と書いてある。建立は明治十四年である(鴨方往来拓本散策p40-41)。鴨方往来はここで右折。

そのまま直進すると、目印になる大きな道標が見えてくる。道標には右面「左 岡山 吉備津 道」正面「右 倉しき 玉しま 道」左面「左 金比羅道」等と書いてある。建立は明治十四年である(鴨方往来拓本散策p40-41)。鴨方往来はここで右折。

曲がれば、松島に向かって一直線の道である。

曲がれば、松島に向かって一直線の道である。

※下線のある言葉は他のページやサイトとリンクを張っています。リンク先にとんで戻るときは、下のボタンがあるページはボタンをクリックしてください。他のサイトの場合はブラウザの戻るボタンで戻ってください。

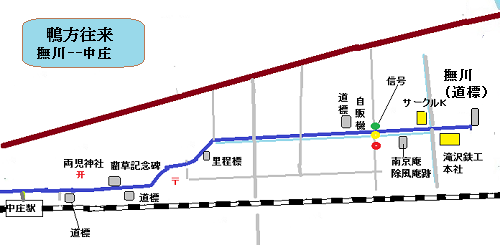

歩行日 平成27年1月23日(金) 金毘羅道標~中庄 距離3.5キロ (千阿弥橋跡から累計 13.4キロ)

ひたすらまっすぐ歩く。左側滝澤鉄工所の白いビルの前を通り、小川を渡れば倉敷市である。右手にコンビニがある。

さらに田んぼの中の道を10分ほど歩くと左側に南瓜庵除風の庵跡がある。庵は残っていないが、四つ堂や芭蕉墓(確かに「芭蕉翁墓」と書いているが、芭蕉を偲んで立てた石碑と考えるた方が良いと思う)などが残っている。

さらに田んぼの中の道を10分ほど歩くと左側に南瓜庵除風の庵跡がある。庵は残っていないが、四つ堂や芭蕉墓(確かに「芭蕉翁墓」と書いているが、芭蕉を偲んで立てた石碑と考えるた方が良いと思う)などが残っている。

除風は総社の生まれで、元禄から宝永に至る10年間、ここに庵を結んだらしい。その後は讃岐に移住した由(鴨方往来拓本散策p42-44)。

自然石に「眼をここに ひらく ほとけや 千々の花」という句を刻んだ碑もある。

そこからさらに直進。10分足らずで、右向かいに自動販売機が並ぶ信号のある交差点に出会う。信号をまっすぐ渡ると、廃業した酒屋らしい建物がある。

そこからさらに直進。10分足らずで、右向かいに自動販売機が並ぶ信号のある交差点に出会う。信号をまっすぐ渡ると、廃業した酒屋らしい建物がある。

建物の前には、カラの一升瓶ケースが山と積まれている。見落としやすいが、進行方向からは見えにくい右奥にケースの陰になって小さな道標がある。

明治8年に建立されたもので指印の下に「きびつ おかやま みち」「いなり あしもり みち」などと彫ってある(鴨方往来拓本散策p45)

前方小高い丘の上に見える川崎学園の建物を目指す感じで直進。20分弱歩いたところで、道は分岐する。正面は個人の家で右側が川崎医療短大の入り口である。

左手に曲がる。ゆるくカーブする道路左手に「距岡山元標三里」がある。明治15年に設置され、右面に「距 下津井管轄境 八里一町四十四間一尺」と刻まれている(鴨方往来拓本散策p46-47)。(道路元標について)

左手に曲がる。ゆるくカーブする道路左手に「距岡山元標三里」がある。明治15年に設置され、右面に「距 下津井管轄境 八里一町四十四間一尺」と刻まれている(鴨方往来拓本散策p46-47)。(道路元標について)少し進むと周囲に家が並び始める。なお、歴史の道調査報告6では右にある庄郵便局は左側に移転している。

その先左に分かれる道がある。鴨方往来は直進だが、曲がり角左の電信柱(写真左)の陰に明治十五年に建立された道標(写真右)がある。

かなり埋まっているので、「東 大 西」「指印」くらいしか分からない。

少し行くと右手に藺草記念碑がある。碑文は犬養毅の筆になるということだ。その隣りに両児(ふたご)神社の鳥居がある。階段は少し急だった。

参拝をして階段を降り、元の道を西へ進む。すぐ左に分かれる細い道の角に道標がある(左写真)。

この細い道は帯江の不洗観音への道のようで、鴨方往来は直進。

少し進むと、JR中庄駅に向かって南下する国道186号線と交わる(右写真)。左折すれば中庄駅へ向かう。

中庄駅から帰岡。