歩行日 平成27年12月14日(金) 11時35分--15時00分 藤戸寺から福林湖まで 距離 約 5.7キロ(千阿弥橋跡から累計 25.4キロ)

藤戸寺から一等寺道標まで

藤戸寺で大休止。昼食を摂って再出発。

|

藤戸寺の山門を下りて右折れ。地点①。藤戸探鳥コースの看板がある。 最初のカーブミラーがある分岐を左折れ、南東に向う。次第に登り道になる。地点②  急な登りを登り切ると、第一の池に到達する。坂はやや緩やかになり、池の左側に沿って進む。地点③正面は墓地。墓地の右側を進む。

|

その先右手にやや小さい池がある。ゆるい下り坂を降りていくと視界が開け、二ツ池下池に出る(左写真)。

下池の岸を通る道④の左(池の北東端)に右指矢印の下に[遍ん路道]とうっすら読める遍路道標がある(遍と路は推測)。右写真。

池の土手道を渡り終えるところ⑤に二ツ池地蔵堂がある。

地蔵堂の横には文化八年(1811)の銘がある宝篋印塔、さらにその前に遍路道標がある。この道標は左指矢印の下に「へんろ道」と刻んである。池の北端から南端まで、150メートル前後の距離で字体が異なる。地蔵堂には四体の地蔵尊が祀られている。

地蔵堂の横には文化八年(1811)の銘がある宝篋印塔、さらにその前に遍路道標がある。この道標は左指矢印の下に「へんろ道」と刻んである。池の北端から南端まで、150メートル前後の距離で字体が異なる。地蔵堂には四体の地蔵尊が祀られている。

道なりに住宅団地に進む。この辺は団地造成のため道が分からなくなっている。我々はまっすぐ進み、藤戸南台公民館の前で左におれて道なりに下って県道156号線に降りた。そこから南に向う。

しばらくして倉敷児島自転車道(旧下津井電鉄下津井線廃線跡)と斜めに交差する。少し先、左に分岐する道の角⑥に郷内歴史保存会の説明柱とともに道標が立っている。調査報告6P13に個人宅付近にあったとされる道標だと思われる。[右 ゆか山 田 村 下村 こんぴら 下津井][左 八はま ひゞ おどふ道」と刻まれているようだ(自分たちで読んだものと調査報告6p13の記述とを参考にした)。

村 下村 こんぴら 下津井][左 八はま ひゞ おどふ道」と刻まれているようだ(自分たちで読んだものと調査報告6p13の記述とを参考にした)。

説明柱には「日比往来 串田~日比」と書いている。串田はこの辺の地名である。日比は由加往来の東参道の入口である日比(玉野市)だと思われる。

道標の斜め向かい、県道から離れる道が、下津井往来である。

左側は建物の裏側、右側は畑(あるいは田)。進む先で、先刻交差した自転車道と再度交差する。

交差した角に明治十五年の「距岡山元標」がある。調査報告6p13では「距岡山元標七里」とし、個人宅前に二片になって放置されていると書かれている。「七里」のところが見えないのは折れているためだろう。手前の石を動かすと倒れそうなので確認はしなかった。石を支えにして立てられている。調査報告刊行後、誰かが立てたと思われるが、道標は立っている方がそれらしい。

その先、60メートルほど進むと道は二つに分かれる。

|

調査報告6の地図では、ほぼ直進で、由加丁石65丁がある地点まで行くように書いてあるが実際に歩いてみると、⑧の分岐がある。正面に進むと道は先で右に曲がり、前記の地点に行くには大きく左折しないといけなくなる。ここは左の道を進む。(経緯については今後調査)

|

団地を右に見ながら串田南公園の東側を進む。分岐から230メートルくらいで四つ角⑨に出る。右手前角のお宅の軒先に由加丁石65丁と石仏がある。白い説明柱が目印になる。左側、光背型(舟型)の中に合掌の石仏を刻み、丁数を記載した丁石は由加山北参道に特徴的だ。ただし、ここの丁石は風化のため文字の判読ができなかった。丁数は調査報告6p13による。また上部が少し欠けている。

そのまま交差点を直進し、やや細い道を進む。ソーラーパネルを左に見ながら郷内川の堤に上がる。左に曲がり、自転車道の橋(串田西橋)で郷内川を渡る。自転車道と交差する手前に地蔵尊がある。明治三十八年(1905)のものである(調査報告6p13)。

橋を渡ってすぐ右折。郷内川に沿って堤を歩く。この辺は調査報告6の地図で点線になっている。この先で地元の方二人にお話を聞いたが、お二人ともここはちゃんとした道ではなかったと言われたがそれは後述する。

川沿いを5分ほど歩くと郷内川を渡る「通学路橋」⑩がある。通学路橋の反対、左(東)側に別れる道が、由加山北参道である。由加往来のなかで最も古く(調査報告6p19)、参道の途中に熊野権現、五流尊瀧院、頼仁親王墓所などが点在し、歴史を感じさせる道である。

さらに郷内川沿いに進むと、こんもりと木が茂ったところ⑪がある。左手から来た道が交わる手前に地蔵尊が鎮座している。ただし、往来とされる道は地蔵尊の後ろ側を通る。右写真は前に回り込んで撮ったもの。

往来が地蔵尊と石碑の後ろを通って行くというのは違和感があった。この場所は向って左から来る道と斜めに交差するが地蔵尊はその道に顔を向けている。他の石碑も同じである。

不思議に思って我々が今「下津井往来」として歩いて来た道が昔からの道であるか尋ねた。

お一人は、成人になって住まれたそうだったが、此処へ来たころは土手道が整備されたのはその人達が陳情してからだということだった(ただし、舗装されていなかったが道ではあったあらしい)。

もう一人の方は、生れた時から住まれている方だったが、郷内川はもっと狭く(1/3くらい)、土手道の辺は河原だった、水害の後、土手が整備された、と言われた。また、地蔵尊が顔を向けている方の道が通常の道だったということであった。

その後、大日本帝国陸地測量部二万分の一地図[天城]を見ると藤戸から来た道は郷内川に沿って南下し、「四国街道」と合流している。この四国街道は興除新田干拓後に開かれた道である(※1)。

下津井往来(金毘羅往来)が次第に廃れ、直線である四国往来がとって変わり、此処の地蔵尊はその時代に置かれたと推測して一応の結論とした。

※1 岡山の街道p40、岡山県大百科上p1158 項目の著者/高田正規 などを参考にしたが、四国街道(四国往来)の整備を宇野線の開通と結びつけた説明をしている。しかし、陸地測量部の測図が明治三十年であるので、その頃には此の地域の幹線道路の一つとなっていたと思われる。(この部分は再確認予定)

合流点から100メートルほど進むと戸津田(とつた)橋があり、橋の向こうに墓地が見える。「南無阿弥陀仏」の大きな石碑と「南無妙法蓮華経」の石碑がある。

さらに進むと白いガードレールの橋の手前にしっかりした石標がある。「右 一等寺道」と刻んである。児島八十八ヶ所霊場四十八番札所一等寺へ案内する遍路道標である。背景に見える橋は「一等寺橋」である。

平成28年5月7日(土)に一等寺へ参拝した。一等寺はかって「護国寺と号し、林の五流一山の檀那寺であった。」(同寺の説明板)。檀那寺とは、別当寺と同じ意味かなと想像するが、確認していない。。

写真は四十八番札所の標柱と山門。境内に十三佛霊場というものがあった。下から順に一番不動明王、二番釈迦如来といった風に山の斜面に仏様が配置されていた。十三番までかと思ったら、頂上付近の十五番虚空蔵菩薩まであった。頂上に三角点があり、また東屋があった。そこからの眺めはすばらしかった。

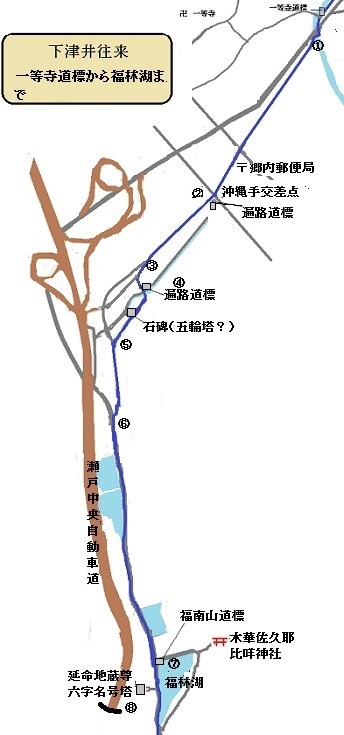

一等寺道標から福林湖まで

|

県道の南側に渡ったあと、郷内橋を渡る。ここで郷内川とはお別れである。 そこから沖縄手交差点まで570メートルほど直進。そのあいだ、郷内橋南交差点を通り、左側にローソン、さらに郷内郵便局を見る。沖縄手交差点②の南西角に遍路道標がある。お店の人に伺うと転がっていたから前に立てた、ということあった。 |

沖縄手交差点からさらに380メートルほど直進する。瀬戸中央自動車道の高架が見えると注意。左側に斜めに分岐する道③に入る。

70メートルほど進んで左の分岐へ進む。

90度近く曲がって山に向って進むと、用水の水門の手前左、④溝の中に遍路道標がある。指矢印は右を指している。もう一つの遍路道標は見落とした。

我々が見落としたもう一基の遍路道標は、ここには現存していなくて、沖縄手交差点に移動しているのかも知れないとも思う。また、確認できた溝のなかの遍路道標が指示するとおりに進むと用水沿いを西に進み、その先で下電バスの福江バス停の近くに出る(階段を上る)。しかし、調査報告6の地図に描かれた道の形や、道としての雰囲気から我々が選んだ道で良いと思っている。

普通の道標も遍路道標も、そして国境石も、時代の変遷のなかで移設されたり、抜かれて放置され、その後再設置されたりすることが段々分かってきた。

道なりに山裾を南西に進む。右手民家の塀のところに風化した石碑が置かれている。五輪塔のように思えるが知識が乏しいのでよく分からない。

また反対側の山裾に大きな石の前に祠があった。石が信仰の対象ではないか、と思ったが詳細は分からない。

道なりに進むと、片道一車線のバス道⑤に合流する。左に曲がり、緩い坂道を南に330メートルほど上ると三軒茶屋交差点⑥で片側二車線の広い県道21号線に合流する。西側に瀬戸中央自動車道が見える。

ここからは瀬戸中央自動車道を右手(西)に見ながら、県道21号線を上っていく。右手に続けて池を二つ見る。左側に「大釜跡」という木柱がある。由来はよく分からない。また百寿の井戸という石碑や個人名を刻んだ顕彰碑もあった。

四車線の道をさらに上ると左手に公園がある。高速道路が通じるとトンネルの土などを埋め立てたりして公園を作ったりすることがあるようだ。ここがそうかどうか確認していないが、あまり使われている様子がないのでそう思ってしまった。

しばらく上っていくと、左手(東)の池の先に、白い背の高い看板や石柱などが見えてくる。看板には「池田藩主代々の崇敬社」と書いてある。木華佐久耶比咩神社の参道入口である。入口右側、福林湖の西北端に「左 福南山道」と刻んだ道標が立っている。明治六年(1868)建立である(調査報告6p14)。福林湖の広い水面も目に入るようになる。

木華佐久耶比咩神社を参拝する。

福林湖北岸が参道である。入口には祭神を記した碑がある。石柱には「郷社 木華佐久耶比咩神社」と刻んである。中世から明治まで「熊野五流一山の修験道場」であり、「近世においては備前池田藩累代の御祈願所として崇敬」された(同社案内板)。

あまり写真を撮らなかったが、朱塗りの美しい社殿であった。本来は福南山の山上付近にあって焼失、第二次大戦後現在の地に再建されたようだ。

木華佐久耶比め神社 神社紹介 岡山県神社庁。(サイト確認:平成28年5月18日)

木華佐久耶比咩神社 倉敷観光Web (サイト確認:平成28年5月18日)

「このはなさくやひめ」という言葉の響きは華やかである。醜女の姉と美人の妹の二人を差し出され、醜女の姉(石長比売:いわながひめ。あるいは、いしながひめ)を返したので天皇家の寿命がはかなくなったという古事記の記述は、神話として面白いと思う。

もとにもどる。福林湖と県道21号線を挟んだ西側に石造熊野道の延命地蔵尊がある。この地蔵尊は、「建治二年」の年紀があり、1276年の造立であるが(調査報告6p15)現在は、ブロックの建物に覆われて、銘文などを見ることはできない。

正福院の参道にあるが、参道入口付近は木に覆われて入口がわかりにくい。さきほどの木華佐久耶比咩神社参道前の横断歩道を渡り、南へ少し行くと東屋がある。その少し先右側の樹木の前に白い柱が立っている。そこが入口である。

進んでいくと太いコンクリートの柱が並ぶ箱の中に延命地蔵尊がいらっしゃる。風化防止のためだという。

福林湖から下津井電鉄のバスでJR児島駅まで行き、そこから帰岡した。