しばらくして、五代才助が到着して言った。「はなはだしく遅刻してしまったが、実は今日午後より、交渉していたのだ。なんとしても死罪を許そうと我々は今まで英国の公使館に行き、種々議論をしていたが、何分、今日ここに到っては、助命の道もない。お気の毒ながら、朝廷のお達しの通り執行されるべきである。なお、私五代は宇和島公のもとへ参上するために退出するが、程なく伊藤俊介が出役してくる。」と言って去った。

間もなく、伊藤が来た。外国人を同道していた。時はすでに午後十時頃であった。

しばらく休息し、外国人は本堂に着席した。皇国の検証人も同じく着席した。瀧善三郎に佐藤左源次が同道し、帯刀殿の家来が付き添って本堂に出て来た。

善三郎は双方に会釈して、座につき、外国人に申し述べた。

善三郎が申し述べたこと

「去る十一日、神戸通行の折り、外夷が無法の所行に及んだので、やむを得ず武器を持って攻撃し、その勢いのままに発砲を号令した者は私である。しかるところ、このたび王政復古による更始御一新のおりから、宇内の公法をもって裁かれることになり、割腹を仰せ付けられた。よってここに割腹し、謝罪する。ご検証いただきたい。」

その言葉が終わると付添いの篠岡八助が白木の三宝に巻脇差を載せた。本人は居住まいを正して両肌を脱ぎ、脇差を取り戴いた。

介錯人宮崎慎之輔は刀を抜いて、座を正した。

善三郎は腹をなでて、左から右へ一文字に腹を割った。両手を付けて首を差し伸ばしたところを介錯人が打ち落とした。刀を拭い、双方へ会釈して、元の席に戻った。

付添いの角田庄吉が三宝を持って死体の前に進み、脇差を取り戴せた。

注記と補足

【人物】

篠岡八助

篠岡八助  宮崎慎之輔

宮崎慎之輔  角田庄吉

角田庄吉

【事物と地名】

(一)宇内の公法については 万国公法を参照

【補足】

(一)原文の『懸論』を、実態を踏まえて『交渉』とした。

(二)『助命の道もないと申し渡された』の原文は『助命之道、無之候段、申出候』である。公式の報告である「日置帯刀神戸一件始末書上」での原文表記は、『助命妙論も無之』である。両者の表現は微妙に異なる。

「遠い崖、六」ページ二八九、および「ドイツ公使の見た明治維新」ページ一四一を参照すると、五代と伊藤は『法を執行する以外に方法がない』と外国公使団から通告されている。

検討した結果、五代が自分の言葉として、澤井権次郎を始め待機してた岡山藩関係者に『この時期となっては救う手段がない、と告げた』の意味とした。

なお、資料に記述された交渉の概要についてはこちら。

「兵庫一件始末書上」では、二更になっている。「瀧善三郎自裁之記」では、伊藤の到着は午後十一時頃とされている(御津町史、ページ三九三)。また、外国側検証人の記録では幅があるが、十時十五分前(サトウ)ミッドフォード(儀式が行われたのは十時半)、クレントジース(十時に講堂=本堂へ)の記述を参考に十時とした。(平成三十年五月六日修正) 初更半についてはこちら。

(四)外夷という言葉は国語大辞典などを参考にすれば、単に「外国人」というより卑しめる意味合いがあり、趣きが異なる。その雰囲気を残すため、そのままの表記とした。なお、兵庫一件始末書上では「外異」と記されている。

(五)『更始御一新』は、『古いものを改めて一新する』の意であるが、幕末から明治にかけて定型的に使われた表現なのでそのままとした。

(六)介錯の表記は、原文では手偏の介措及び人偏の介借の文字も使われているが、口語訳では金偏の『介錯』で統一した。

(七)『腹をなでて』の原文は『撫腹』である。文字としては『服』のようにも読めるが、文意として『腹』とした。

「兵庫一件始末書上」の該当部分は『腹撫脱し』とある。「明治維新神戸事件」(ページ一八八)では『本人腹を撫で、服を脱し』としている。

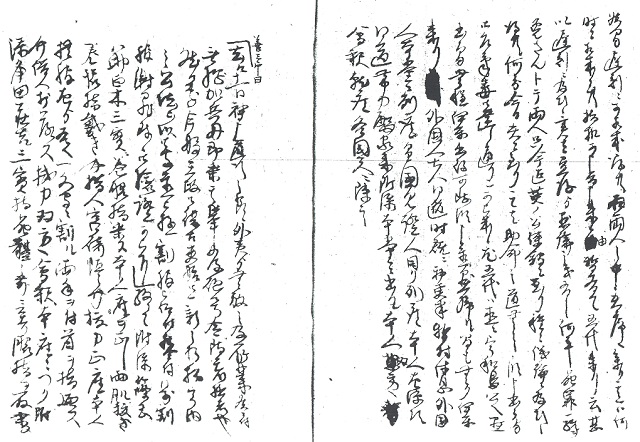

このページの原文と解読文を読む

このページの原文と解読文を読む